アルコールインターロック、理想と現実。

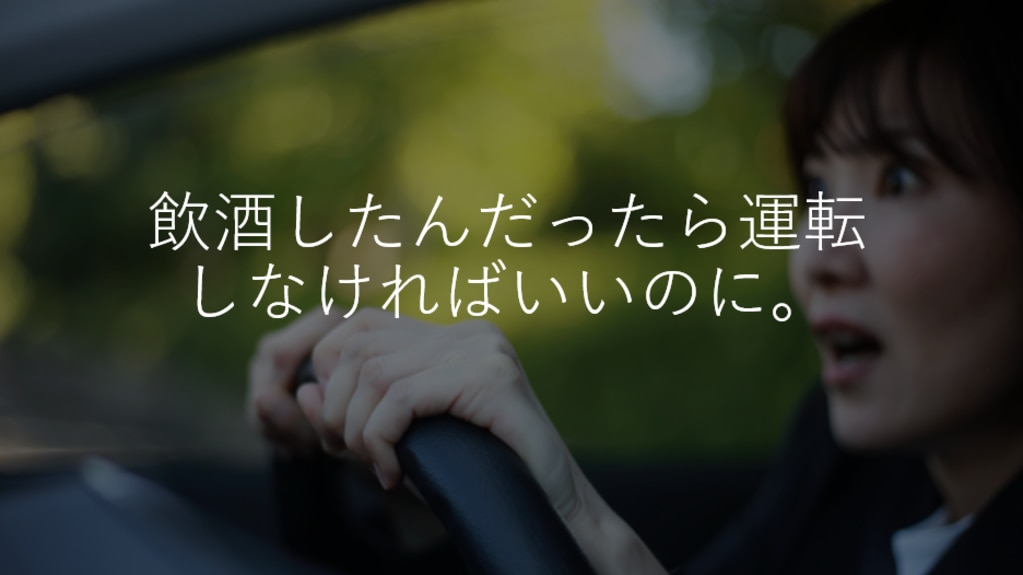

簡単なことなのに、大人なのに、なぜ出来ないのだろう?

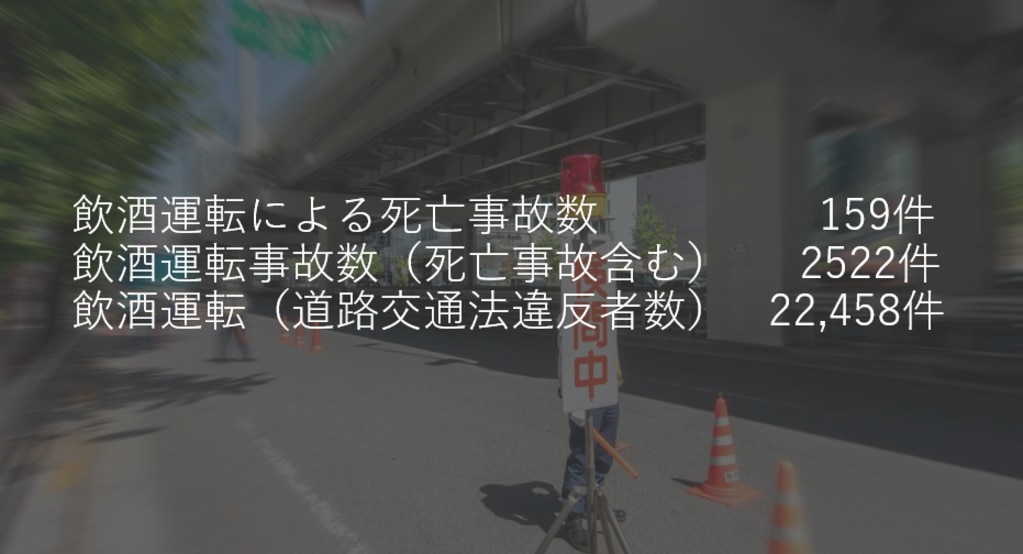

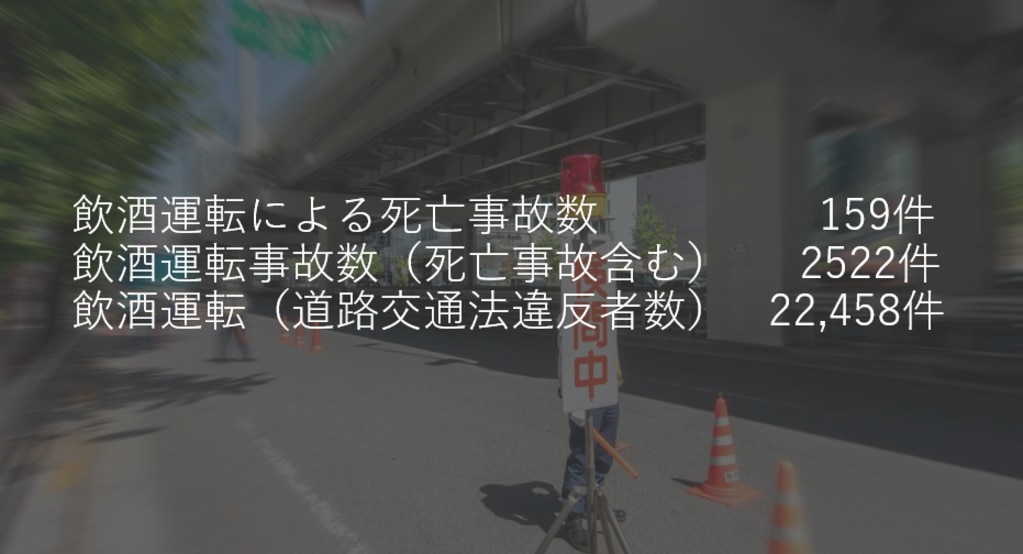

これ、去年です。(47都道府県)

22,458件に注目です。

警察庁は毎年、飲酒運転死亡事故と飲酒運転事故数については総括しますが、違反者については毎年語りません。大手メディアも、ここに着目しません。

読者のみなさんに質問です。

22,458件、全員が「はじめての飲酒運転」だと思いますか?

もうひとつ質問です。

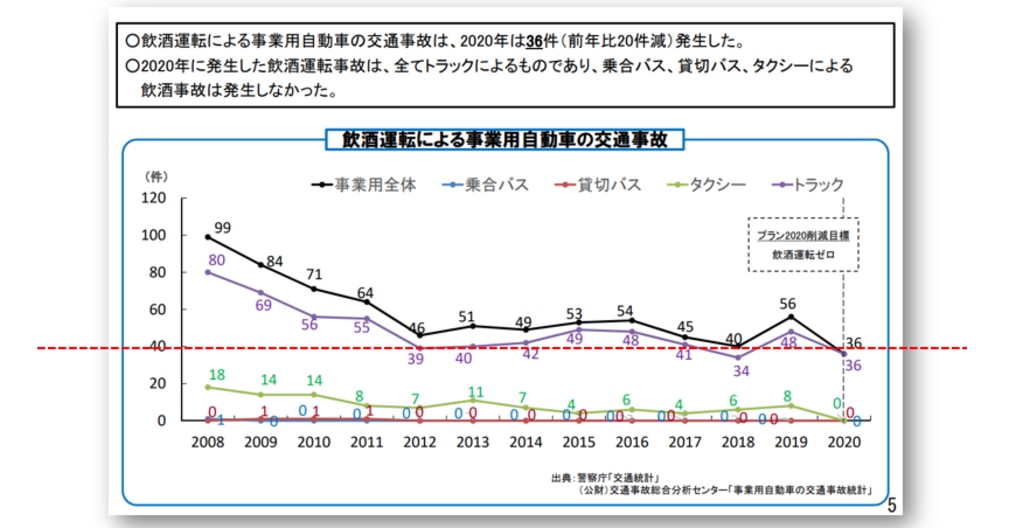

年間2500件の飲酒事故のうち、緑ナンバ-事業者の飲酒事故はどれくらいだと思いますか・・?

「もっといるのかと思った」

「まだそんなに多いの?」

どちらでしょうか?

事業用自動車の飲酒運転は、件数では計れません。

もし大型トラックにノーブレーキで追突されたらひとたまりもないですよね。。

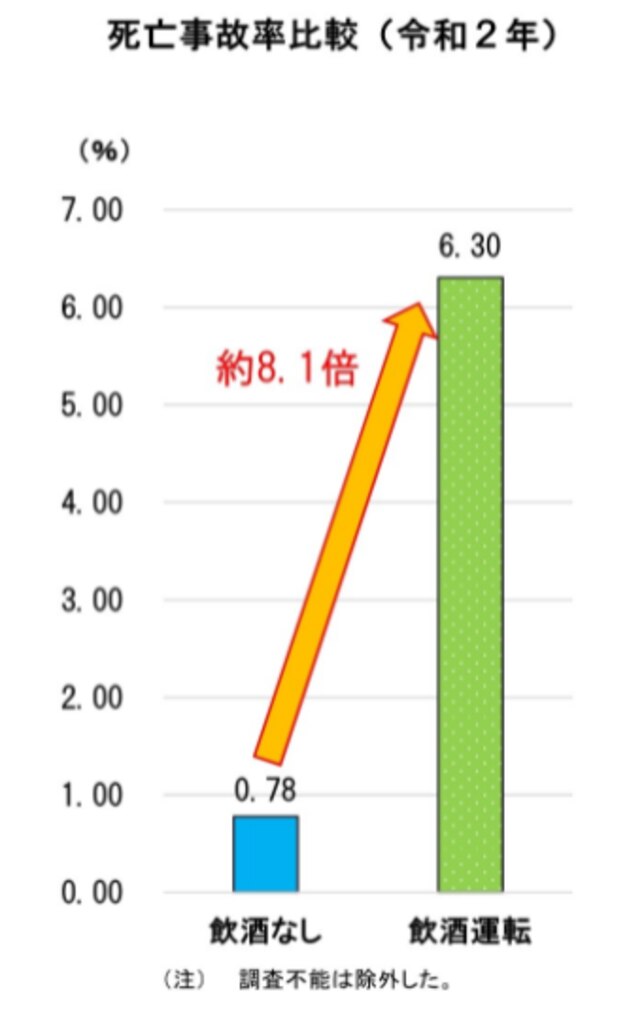

さて、飲酒運転事故の特徴です。

飲酒運転が、他の事故と違って恐ろしいのは、死亡事故になる確率が高いからです。8倍・・! 圧倒的な、死亡事故率の高さ。

ましてや大型トラックとなればひとたまりもありません。

そう思うのは当然ですよね。そもそもクルマがそういうふうになっていれば・・・と。

アルコールインターロックさえあれば、飲酒運転はなくせる。千葉県の事故のあと、そう考える人が増えたようです。

そして、誰もがこう聞いてきます。

「なぜアルコールインターロック装置って、広まらないんですか?」

と。

あるひとは、「お金がかかる」といい、あるひとは、「国の怠慢だ」といい、あるひとは「身代わりができちゃう=意味がない」といい、あるひとは、「モラルの問題だから」と言う。

でも、本当にお金がどれくらいかかるのか? 罰金や被害者が失ったものと比べて、本当に高いのか? 本当に国は何もしてこなかったのか? 本当に身代わりが出来てしまうのか? 本当にモラルの問題なのか?

値段をホントは正確に知らないのに、「何十万」と言ったり、アルコールインターロックだけが不正できちゃう機器だと喧伝されていたり、無知、誤解、ひとづて、口頭伝承、メディア情報の鵜呑み・・・。もはや神話か都市伝説か、という様相を呈しています。

ということで、今回の記事では、ひとつひとつ「アルコールインターロック」について事実を確認し、整理し、みなさまと一緒に考えていきたいと思います。

「なぜ広まらないのか?」と。

あ、ひとつご注意。今回の記事は、長いです。でも、読み終わったときには、アルコールインターロックについて、誤解なく、正しく他人へ伝えるくらいにはなれると思います。

飲酒をしているエンジンがかからないトラック。

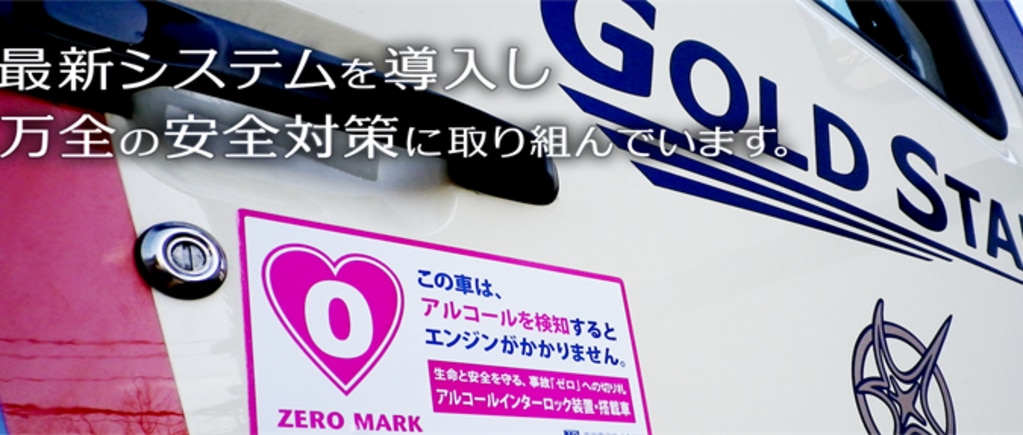

おそらくですが・・九州自動車道、山陽自動車道、中国自動車道、名神自動車あたりで、こんなステッカーを貼ったトラックをたまに見かけるのではないでしょうか。

アルコールインターロックユーザーにおかれましては、ウェブサイトで自社の安全体制をアピールしていたり、東海電子のラッピング広告にご協力いただいたり等、「根絶を」との思いを日々の運行で体現していらっしゃいます。なかには、こんな声もあります。

「ウチはドライバー面接のときに言うんだよ、ウチはアルコールインターロックついているからなって」

ウィングインターロックなら聞いたことあるけど・・

はい。原理は同じです。アルコールインターロックとは、よくある安全装置のひとつにすぎません。

ウィング・インターロック

開いていたらエンジンがかからない

アルコール・インターロック

飲酒してたらエンジンがかからない

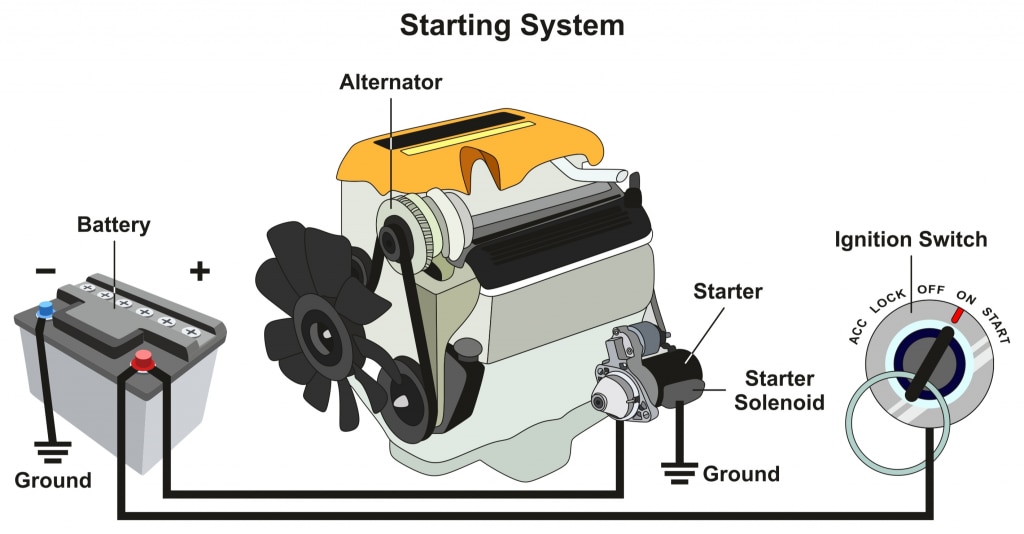

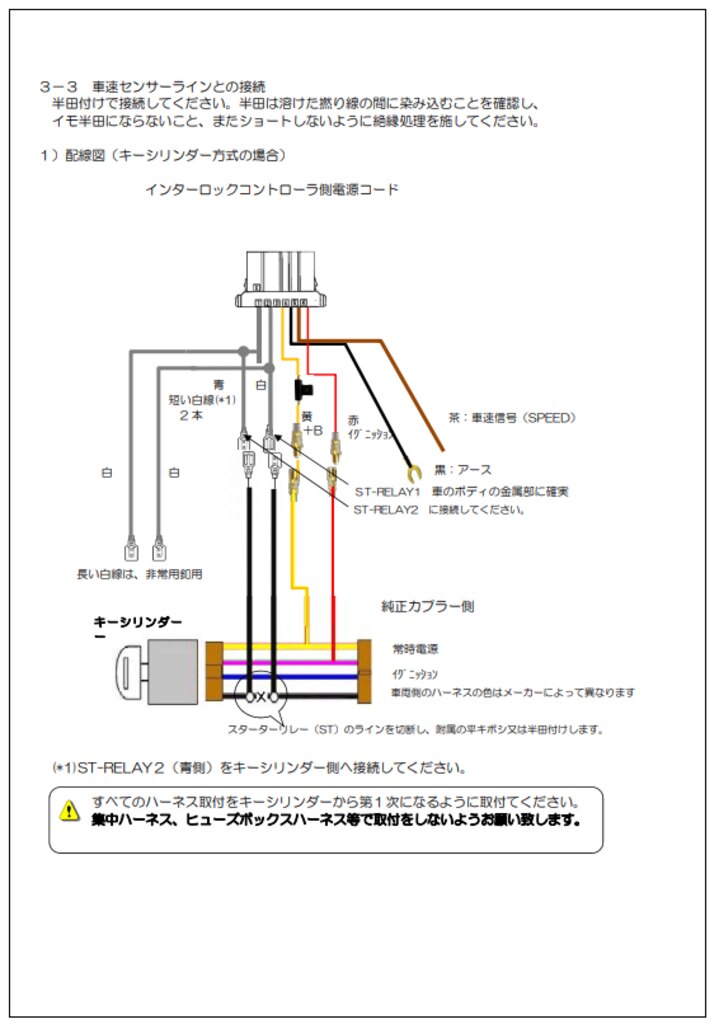

さて、運転する方にはおなじみですね。キーシリンダーです。

アルコールインターロック装置というのは、ここにある「Start」という信号線の裏に、「アルコール検知器が繋がっている」と思えば良いわけです。

呼気を吹き込み、もし呼気にアルコール成分があると、アルコール検知器(アルコールインターロック装置)が、Start を無効化するのです。

トラックやバスに関わっている読者の方であれば、アルコール検知器がどの部分に連動して(リレーとして割り込んで)、イグニションが制御されて、「アルコール・イグニション・インターロック装置」となっているか、すぐに理解できると思います。

如何でしょうか? 思ったよりもシンプルな原理だと思いませんか?

その名も「呼気吹込み式アルコール・インターロック装置」

いろいろな呼ばれ方がありまして・・。

○アルコールインターロック

○アルコールインターロック装置

○アルコールインターロックシステム

○ 呼気アルコールイグニションインターロック装置

○Alcohol ignition interlock devices(AIIDs)

○Breath alcohol ignition interlock devices(BAIIDs)

○Car Breathalyzer

「Ignition」が伝統的に使われているのは、エンジンそのものや、車輪を直接制御(ロック)しているわけではないということを強調するからです。

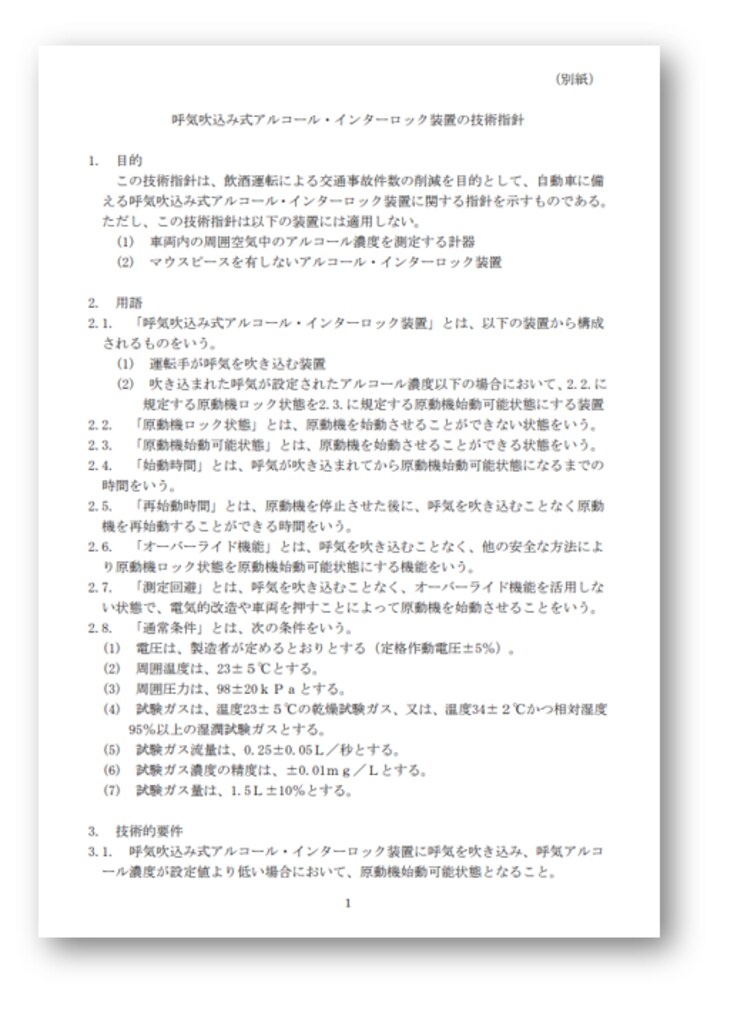

とりあえず日本では、2014年に国土交通省が正式に定めた技術指針によって、正式名称が決まっております。

その名も「呼気吹き込み式アルコール・インターロック装置」。

出典:2012年4月4日付 国土交通省自動車局 報道資料 『呼気吹込み式アルコール・インターロック装置の技術指針を策定しました』 より

「呼気吹き込み式」を明確につけたのは、「車両内のお酒のニオイを感知して動かなくさせる」という誤解を防ぐためではないかと思います。

そう、ニオイ感知でもなく、ハンドルを握る手の汗でもなく、吹きかけ式のアルコール検知でもなく、「マウスピースをつかってしっかり呼気を吹き込む」という呼気中アルコール濃度測定の基本を踏まえた機器名となっています。

Ignition(イグニッション)を省略した理由は、おそらく、車両の電子化が進みつつあり、イグニッションという部位を使わない将来の始動システムを意識したのかもしれません。

Breath Alcohol Ignition Interlock devices がもっとも正確な機器名と言えます。

アルコールインターロック法制化機運を逃した日本。

国土交通省の技術指針が公表されたのは、2012年4月。

福岡の飲酒事故が起きたのは、2006年8月。

この6年のあいだにも、厳罰化の一方で、悲惨な飲酒運転事故は、起き続けていました。

2006年 8月。

何という、むごたらしさ。

いまだ生々しい記憶。

2007年 1月。

東名高速の事故から8年。そして、起きた福岡の事件。

今度こそ、アルコールインターロック法制化か?

2007年 3月

基礎から調査?

何を調査?

2009年 3月

基礎調査で、福岡の飲酒事故から2年半経過。

さっそく、「アルコールインターロック」がタイトルから消え、「常習飲酒運転者」の話に変わってきた・・

2010年 3月

アルコールインターロックの法制化の機運は薄れ、いつのまにか、常習飲酒運転者対策がメインに。

2012年 12月

そして、残ったのは

「呼気吹き込み式アルコールインターロック装置の技術指針」。

上記報告書類は、こちら にまとめてありますので参照ください。

プラン2020と2025から、アルコールインターロックが消去された件。

2009年 3月

福岡の事件は、緑ナンバーの安全政策に影響を与えた。

そう、アルコール検知器の義務化に踏み切ったのだ。

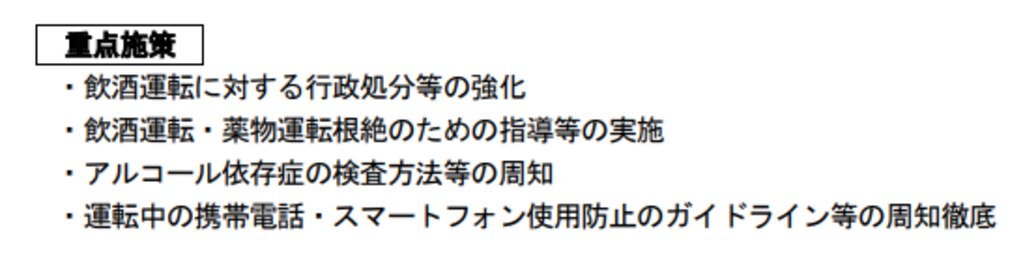

2017年 6月

プラン2009の実効性を評価し、あらたにプラン2020が策定されたが・・。

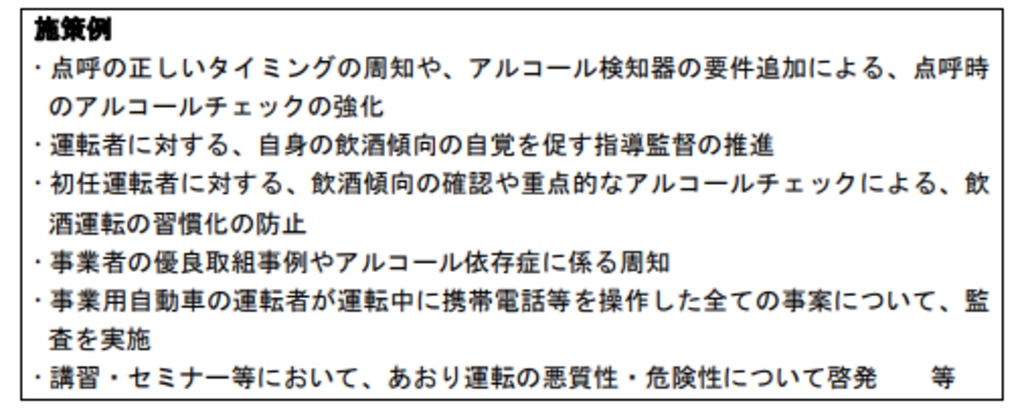

「アルコールインターロック装置の普及」が消えちゃいましたね。

2021年 3月

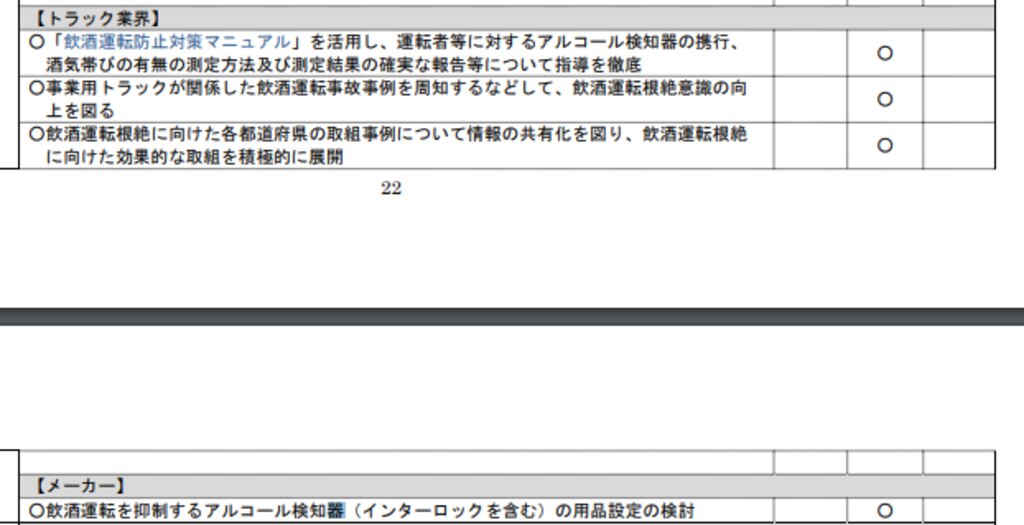

プラン2020が総括され、新たにプラン2025が策定されたが・・

自動車局として、「アルコールインターロック装置」はもはや対策とはみなしていないようですが、トラック業界としては、何らかの措置があるようです。

飲酒運転を抑制するアルコール検知器(インターロックを含む)の用品設定の検討

これがどんな施策を意味するものなか、現時点ではわかっていません・・。

アルコール検知器の義務化と、アルコールインターロックの関係について

2011年、バス・タクシー・トラック事業者に対するアルコール検知器の使用義務づけがスタートしました。詳しくは↓の記事をご確認ください。

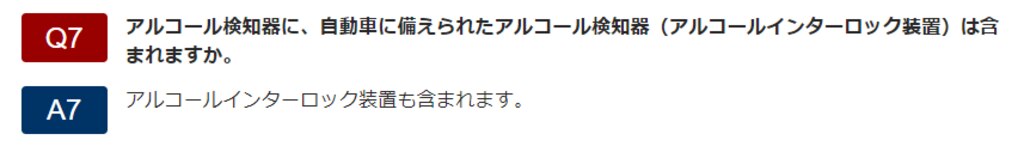

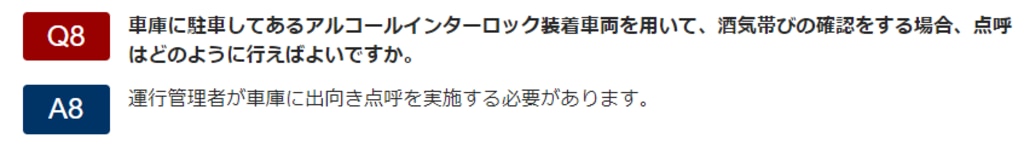

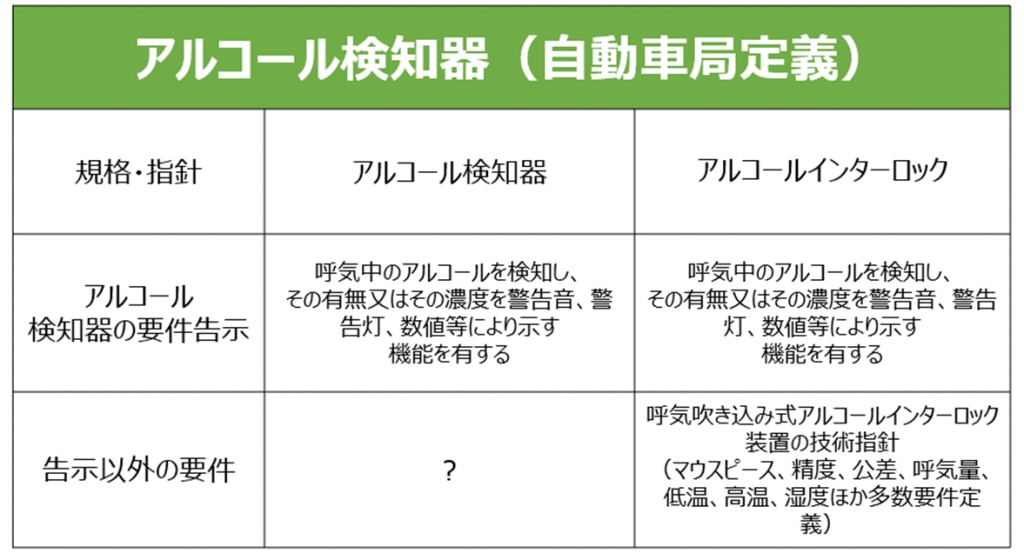

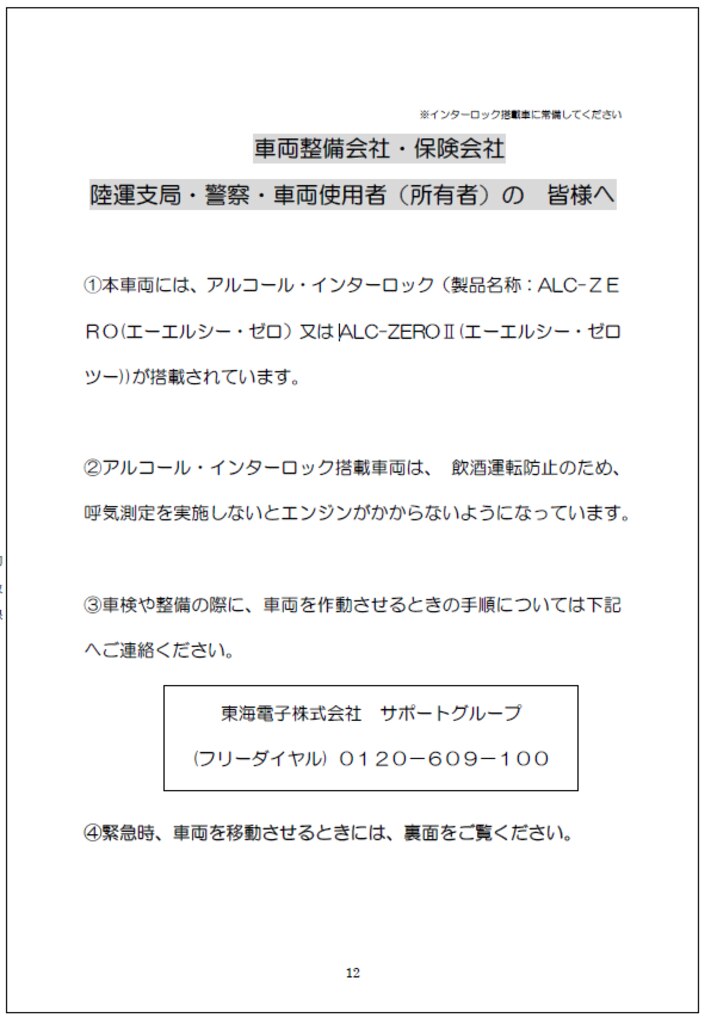

国土交通省は、アルコールインターロック装置について、QAや、解釈の通達やQAで以下のように定義しました。

「アルコール検知器は、アルコールを検知して、原動機が始動できないようにする機能を有するものを含むものとする」

貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について

旅客自動車運送事業運輸規則の解釈及び運用について

「アルコールインターロックは、いろいろあるアルコール検知器のひとつに過ぎません。アルコールインターロックを装着しているからといって、車庫点呼が免除されるわけではありません」

まとめると、そんなところでしょうか。

アルコールインターロックは、現在国土交通省内でも不思議な位置づけにあります。

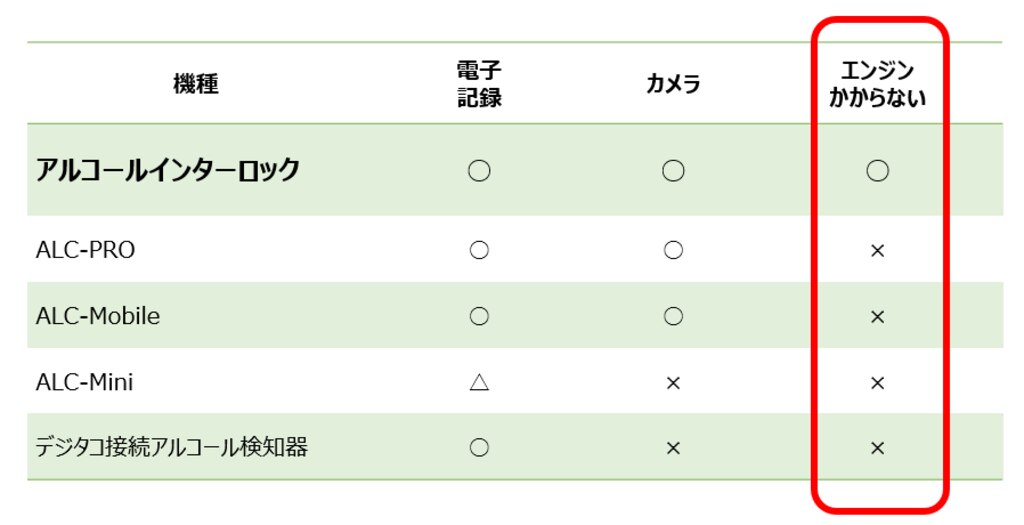

アルコール検知器のいちカテゴリーに過ぎないが、他のアルコール検知器が吹きかけもストローも表示単位も記録についても一切要件がないのとくらべて、吹き込み式であること、マウスピースを使用すること、公差(精度)、呼気量、温度使用条件等、一定の性能要件が明確化されています。

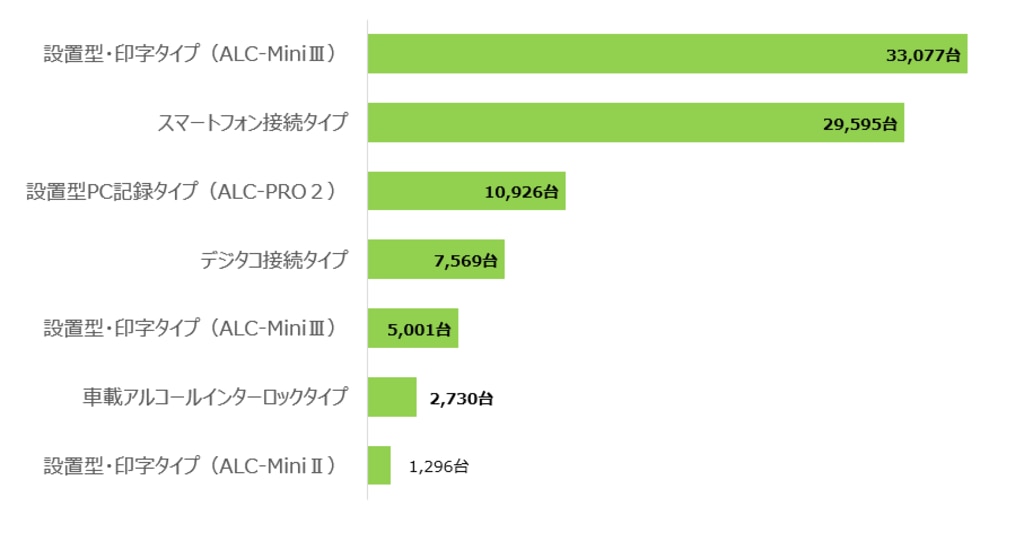

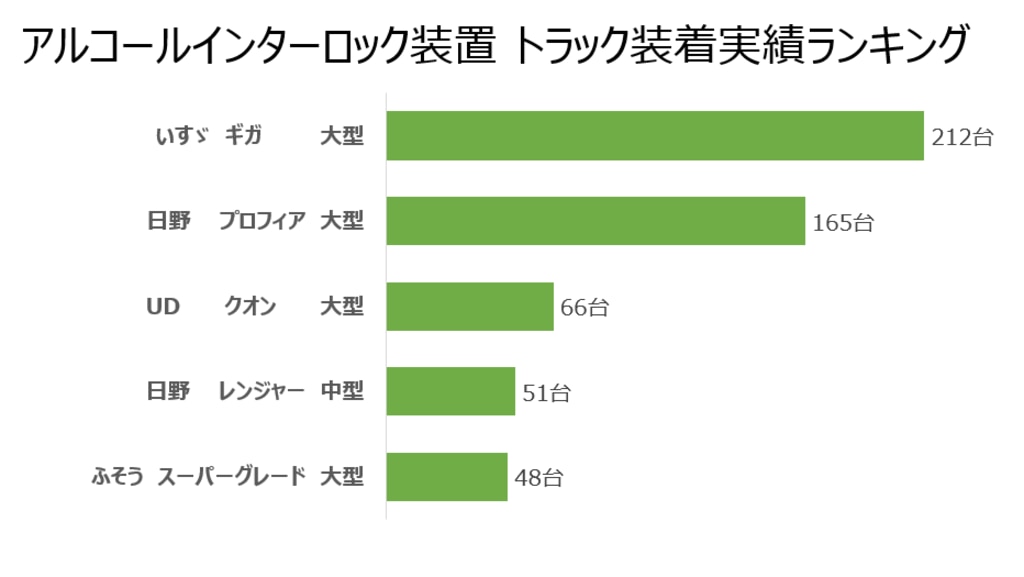

アルコール検知器実績ランキング(東海電子製品)

さて、さまざまなアルコール検知器が市場にはあります。当サイト運営企業である東海電子(株)にも、歴代、多種多様なアルコール検知器(飲酒運転防止装置)がありました。

さて、過去15年で、アルコールインターロックはいったい何番目の実績なのかというと・・・。

・・・下から2番目ですね。。

抑止力No1のはずなのに・・・。

なぜ? 値段? 車庫点呼が対面原則だから??

アルコールインターロックを使用している企業

アルコールインターロックを使用している事業者は、いろいろある検知器の中から、なぜアルコールインターロックを選んだのでしょうか。各社、思いがあっての選択のようです。

ほぼ、トラック事業者様です。累計出荷は約2500台といったところで、最近は実績が落ちつつありました。

https://www.tokai-denshi.co.jp/app/usr/topics/file/501_20200106095743_topic_file.pdf

しかしながら、使っていだいている上記の企業様からは、増車の折には必ず装着依頼が来ます。

一度使い始めてしまうと、「装着しないと不安である」という声をよく聞くのです。

使っている企業様からすると、アルコールインターロックのある風景が、「日常」「当たり前」ということなのだと思います。

ほぼ減らなかった問題。

さて、アルコール検知器を義務化したり、一部事業者様がアルコールインターロック装着まで手を打ちながらも、トラック業界においては、ここ10年、次ぎのような結果となっており、トラックドライバーの飲酒習慣や安全意識に対して、社会が厳しい目を向けていると言えます。

から当サイトが加工(点線)

2012年~2020年についての飲酒運転事案のデータベースは、こちらです。

なぜ広まらないんですか?

正直、こちらも聞きたいです。

- 1999年 東名高速の飲酒事故

- 2006年 福岡の飲酒事故

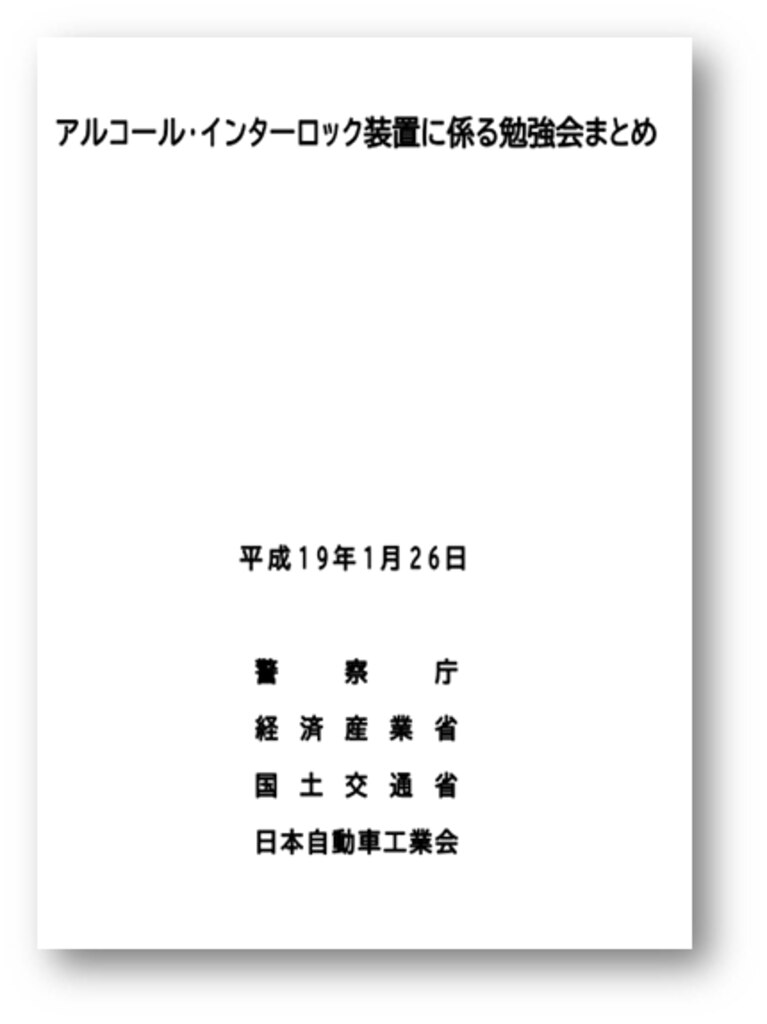

- 2007年 警察庁・経済産業省・国土交通省・日本自動車工業「アルコール・インターロック装置に係る勉強会まとめ」

- 2009年 アルコールインターロック検討会

- 2009年 プラン2009に「アルコールインターロック装置の活用」

- 2011年 アルコール検知器義務化(インターロックも検知器の一種)

- 2012年 呼気吹き込み式アルコールインターロック装置の技術指針

- 2017年 プラン2020 「アルコールインターロック装置の活用」が消える

- 2012年~2020年 「トラックドライバーの飲酒運転減らず」問題顕在化

- 2021年 プラン2025 「アルコールインターロック装置の活用」が消える

特に、「事業用自動車総合安全プラン20XX」の委員を長らくつとめている方々に、お聞きしたい。

なぜ、減少傾向が見られなかった2015年から2017年にかけて、アルコール検知器の性能要件の変更を検討せず、アルコールインターロック活用も施策から外しているのか?と。

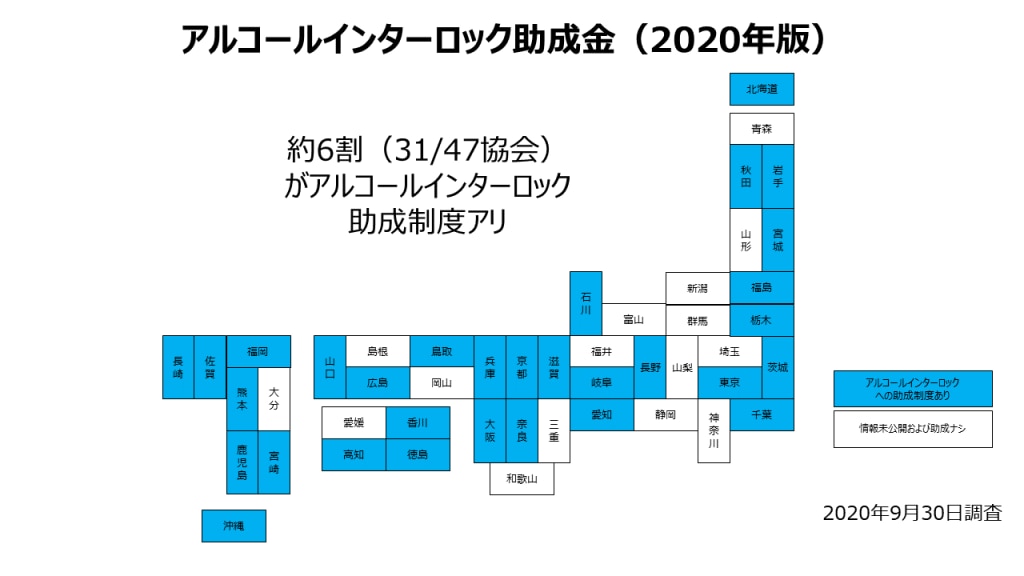

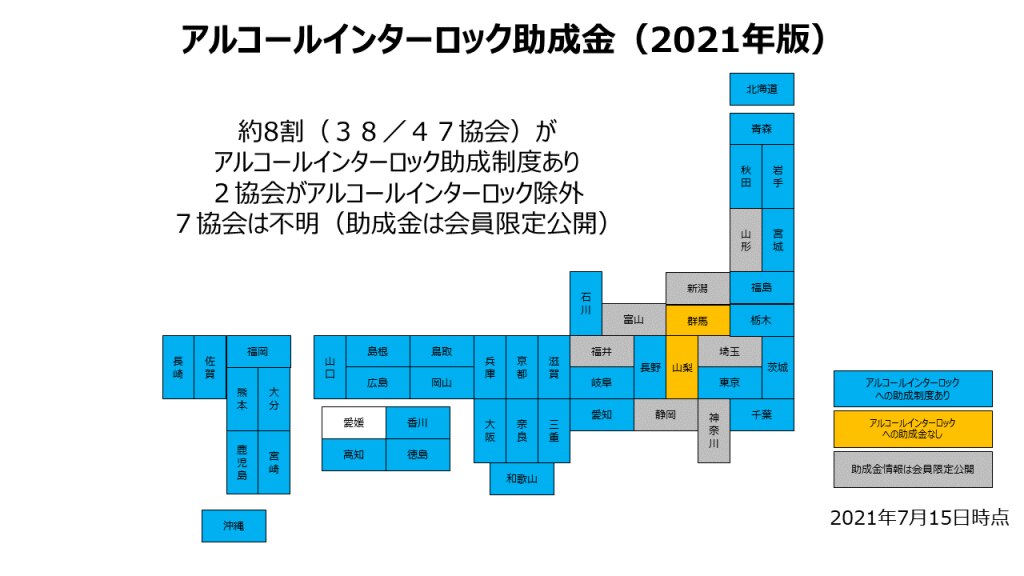

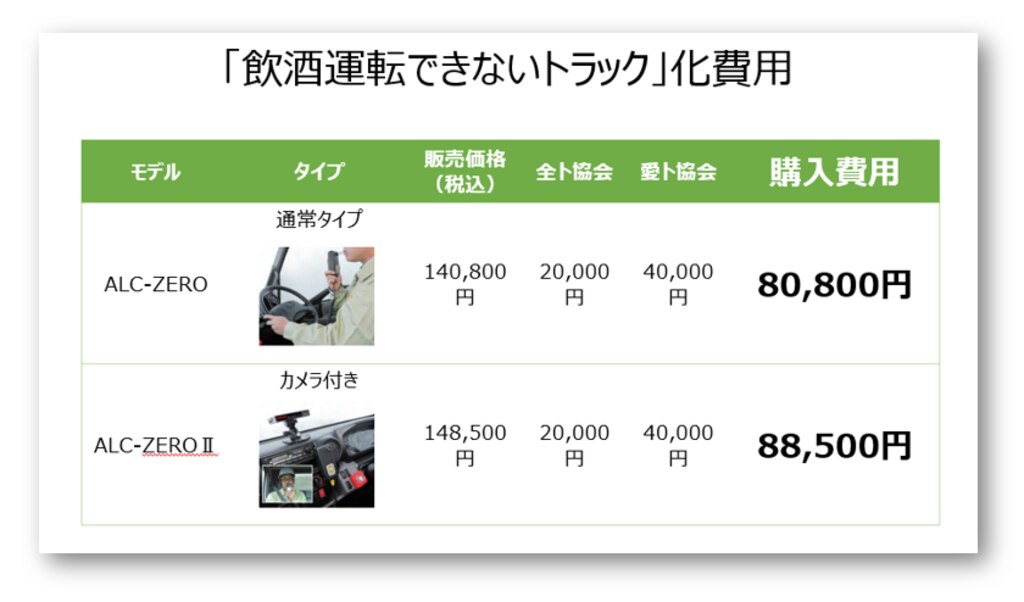

トラック協会はアルコールインターロック助成に積極的である件

全日本トラック協会及び各都道府県トラック協会は、業界としての飲酒運転根絶への意思は強く、毎年アルコールインターロックを助成制度に盛り込んでいます。

今年度は昨年よりさらに増え、8割の協会がアルコールインターロックの助成制度を実施しています。

どのメーカー? どの製品?

全日本トラック協会及び各都道府県のアルコールインターロック助成制度については、令和3年度トラック協会助成金一覧表をご覧ください。

基本的に、助成対象機器は、「

(3)呼気吹込み式アルコールインターロック

国土交通省の技術指針に適合している必要があります。

全日本トラック協会 令和3年度安全装置等導入促進助成事業についてhttps://jta.or.jp/member/shien/anzen21.html

技術指針とは、コレです。

さて、メーカーは、全日本トラック協会に、本適合状況を申請しなければなりません。「技術指針に適合・準拠しています」と。

結果、現在助成対象となっているのは、以下2メーカー、3製品となっています。

| 装置メーカー名 | 装置名称 | 型式 |

|---|---|---|

| 秋田県貿易 | アルコ・インターロックPro | FIT228-LC |

| 東海電子 | ALC-ZERO | T-ALC-LK100(カメラなし、SDなし) |

| 東海電子 | ALC-ZEROⅡ | T-ALC-LK200(カメラ、SDあり) |

出典 千葉県トラック協会 安全装置一覧表

https://www.cta.or.jp/wp-content/uploads/2021/06/2021-anzensouti-jyoseitaisyou-1.pdf

助成金額について。

おそらくもっともアルコールインターロック助成額が多いのは愛知県でしょう。

なんと、1台あたり4万円も補助されます。

愛知県トラック協会の会員企業様がアルコールインターロックを導入する際、当社製品価格でいうと、下記のような一台あたり単価となります。

どうでしょうか?

デジタルタコグラフ、ドライブレコーダーと比べて、高いと思いますか?

同じ車載機器と比べて・・。

メーカーも普及させるためにそれなりに現実的な価格設定をしています。さらに助成制度の多さや、愛知県のような補助金額を見るに、「メーカーが設定しているべらぼうな価格のため、誰も買えない、普及しない」とは言えないのではないでしょうか? 実際購入している企業様も、比較的小規模の企業様が多いのです。

アルコールインターロックの技術指針と、不正防止要件について

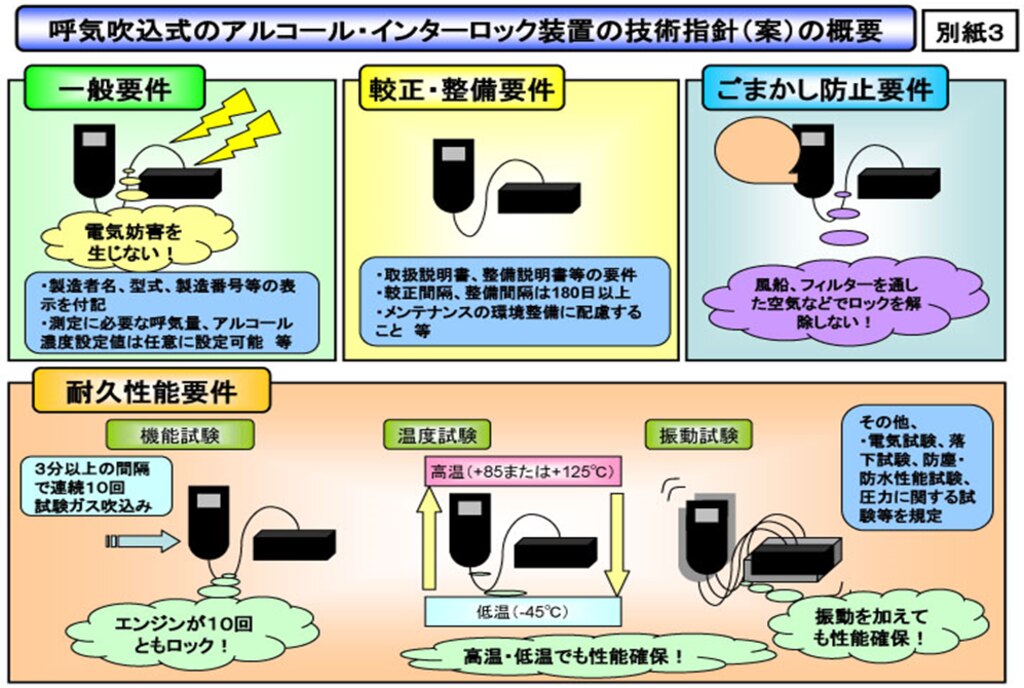

国土交通省の策定した技術指針(性能要件)とは、どんな機能や品質があれば、アルコールインターロックを名乗って良いか、を表すものです。

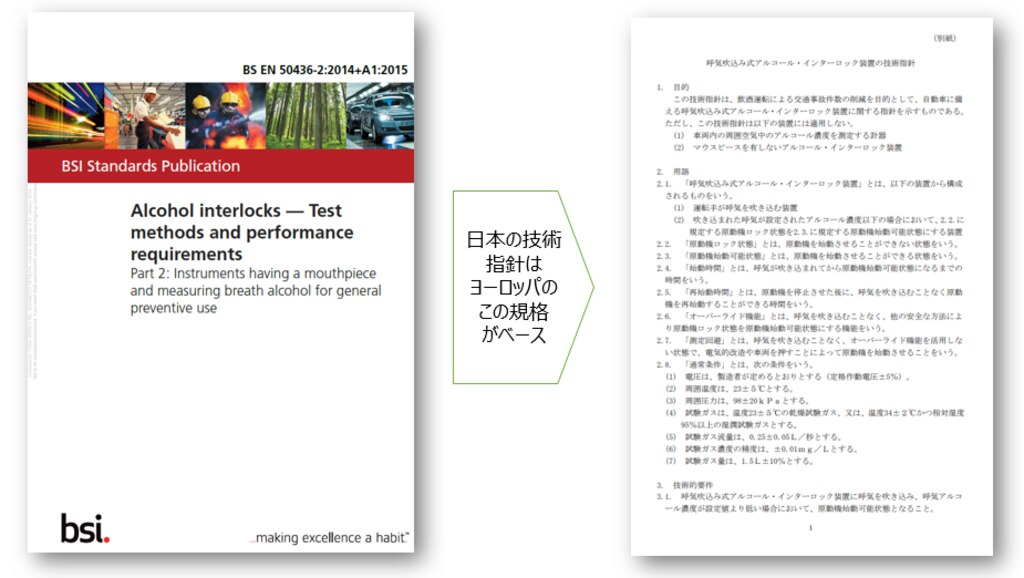

さて、日本の国土交通省は、2010頃、日本には実質存在しなかったアルコールインターロック装置の技術指針を、どうやってつくったのでしょうか?

はい。数々の報告書からは、欧州規格(EN,CENELEC)のアルコールインターロック規格をベースにしていることが読み取れます。98%くらいは、下記「EN50436-1」という規格文書の翻訳がほぼそのまま「呼気吹き込み式アルコールインターロック技術指針」となっています。

アルコールインターロックの基本要件は、どの国で使われようとも、大きく4つあるとお考えください。

1.一般要件

2.較正・整備要件

3.ごまかし防止要件

4.耐久性能要件

アルコールインターロックは、一般的に、「飲酒運転違反者」に対して装着する法令パターンが多いです。米国、カナダが代表的です。

日本でトラックによる飲酒運転が起きると、「海外ではアルコールインターロックが」という話が必ず出てきますが、海外で、トラック事業者に対して、予防的にアルコールインターロック義務づけを実施している国は、ひとつもありません。

「アルコールインターロック義務」とは、国際的には、飲酒運転をしたドライバーに対する罰則・制裁措置として強制装着する法令や規則を指します。

北米では60万台以上、ヨーロッパで8万台以上が普及しているとされていますが、ほとんどが、「違反者」(おそらく乗用車)への装着です。

一方日本では、2500台程度であり、個人ではなく、事業者が予防的に・任意で使用しているに過ぎません。

なぜ広まらないか? まず単純に、「義務じゃないから」と言えます。

運転免許制度を変えれば、あっという間に、1万、2万台、普及します。

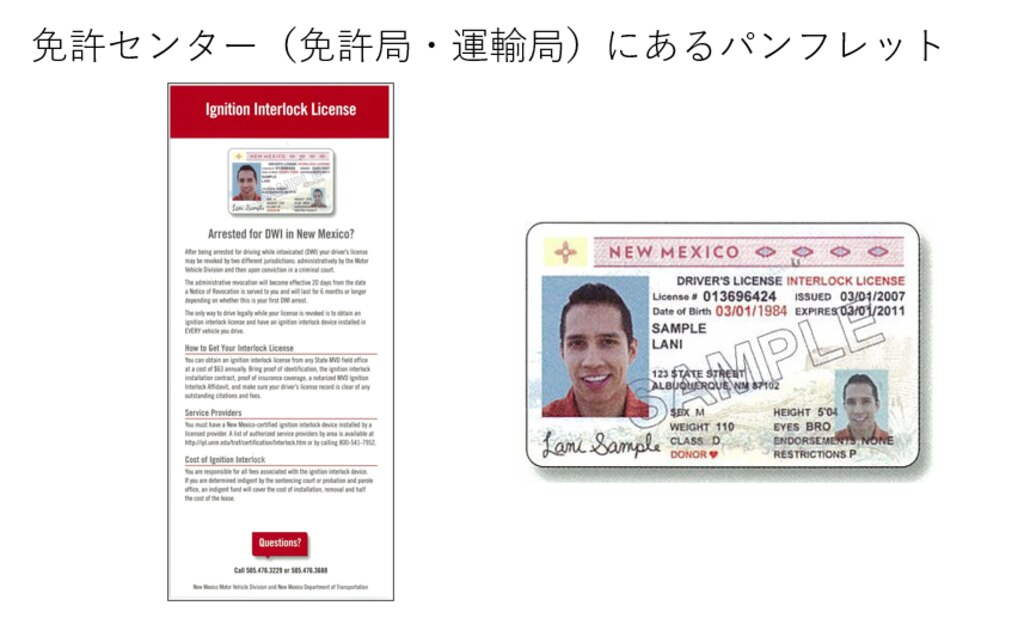

アメリカのニューメキシコ州は、運転免許センターに、こういうパンフレットが当たり前のように置いてあります。

ニューメキシコでは飲酒運転違反の際、アルコールインターロックの装着義務があります。運転免許証にも、「アルコールインターロック限定」とあります。アルコールインターロックを搭載していない友人のクルマや、レンタカーに乗ることは出来ません。その場合、無免許運転となります。アルコールインターロック義務は、だいたいが運転免許制度と一体となって実施されています。

さて日本では、

毎年2万人以上の飲酒運転者

が路上で検挙されています。

このひとたちの運転免許復帰の際は、「アルコールインターロック限定」免許にすれば良いのです。理論上、飲酒運転者が100%マイカー所有であり、100%運転復帰意思があるならば、毎年2万台づつ、アルコールインターロックが日本の路上で使用されることになります。5年で10万台・・・。

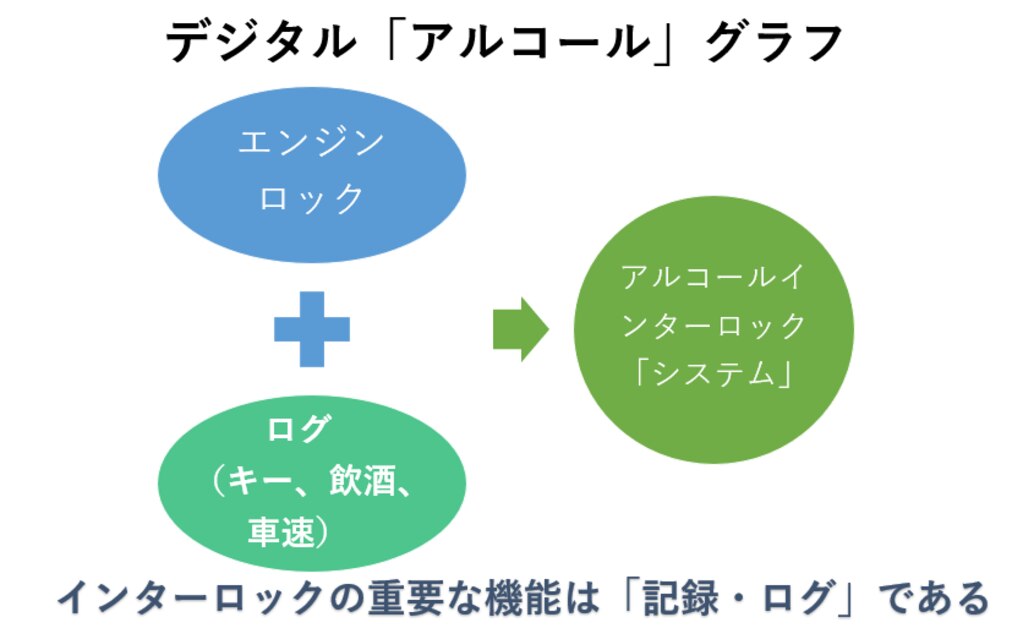

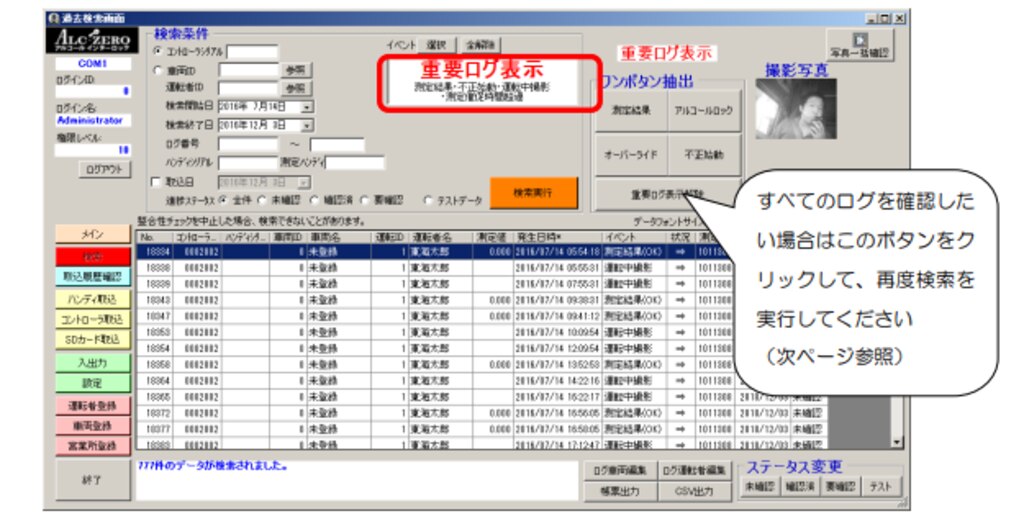

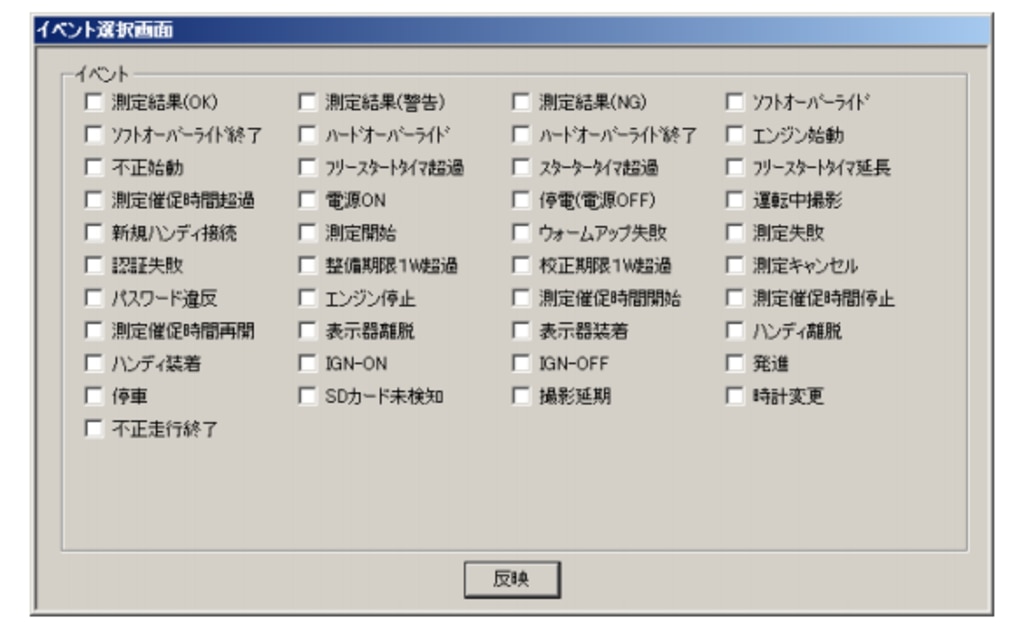

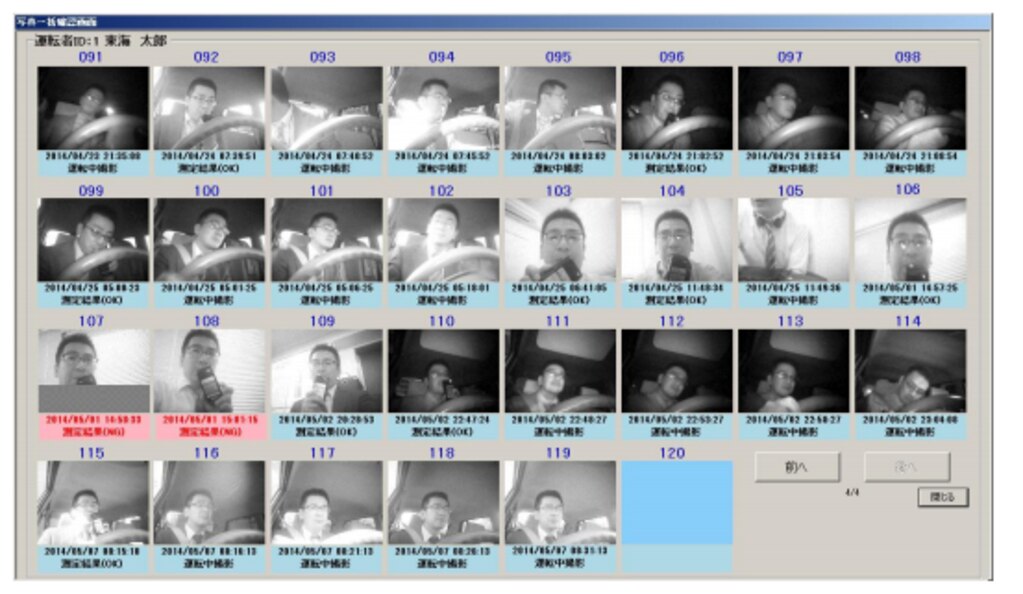

ところで、アルコールインターロックの重要な機能として

「ログ機能」(イベントデータレコーディング機能)

があります。

装着中に、もしロックされたログ=酒気を帯びて運転しようとした事実 があった場合や、不正をした履歴が残っていた場合、罰金が加算されたり、アルコールインターロック装着期間が長くなったりという追加制裁が科せられることがあります。

そう、アルコールインターロックは、「ロック」や「クルマが動かない」というキャッチーな機能に目が行きがちですが、じつは「イベントログ機能」という重要な機能が必要なのです。

これがないと、「ただつけているだけ」「不正しているかもしれないがよくわからない」となり、そもそも使用している意義が薄れてしまうのです。

アルコールインターロック装置とは、デジタルタコグラフならぬ、デジタルアルコールグラフ、でもあるのです。

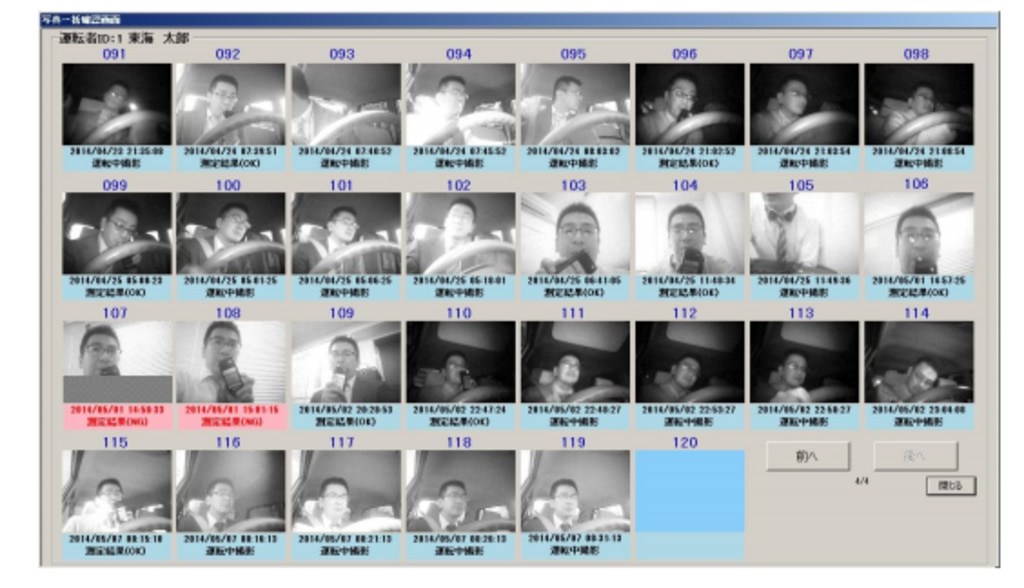

例えば、東海電子製ALC-ZERⅡは、単なるログのほか、「写真」も取っていますので、これくらい、車両内のドライバーの挙動がまるわかりなのです。

何時何分にアルコールチェックをして、OKだったのか、NGだったのか。あと、休憩中にエンジンを切っていたのか、かけっぱなしだったのか等・・。

アルコールインターロックがロギングしているデータや、不正防止機能については取扱説明書をご覧ください。

アルコールインターロックは、誰が取り付けるのですか?

これもよく聞かれますね~。特殊な技能が必要なのでは?

いえ、いえ、簡単です。

フロントパネルを開けまして、

キーまわりの配線をちょいちょいといじりまして

はい、設置して、パネルを戻して、完了。

ご近所で車載器(カーナビ、ETC、ドラレコ、デジタコ)装着を普段されている会社様に、下記の取説にある配線図を見せれば、「出来ます」と言うでしょう。

取り付けについては動画でも説明していますので、是非ご覧ください。

さて、上記動画やカタログ以外で装置の詳細を知りたい方は、一度下記に目を通していただけると、装着イメージや、使用イメージがもっと湧いてくることでしょう。

どんなクルマにでも装着できますか?

これもよく聞かれますが・・。

正直、個人むけの装着(乗用車)は、数台の実績しかありません。

一方、トラックはここ10年で約2500台の装着実績があります。

一部わかる範囲で調べてみたところ、メーカー車種ごとで、こんな実績となっておりました。

乗用車同様トラックでも最近プッシュスタート車両が見られます。プッシュスタート式であることが理由で本装置が装着ができないケースがあります。最近の課題です。

アルコールインターロックを使ってみよう!

装着してしまえば、あとは使い方は簡単です。なにせ、

エンジンをかける前に、アルコールセンサーに呼気を吹き込むこと。

これだけですから!

もうすこし具体的に説明します。

1.マウスピースをアルコールセンサー部に差し込んでください

2.センサー表面にある黄色いボタンを押してください

3.センサーを暖めるため、20秒~3分お待ちください

4.「息を吹いてください」と指示されます。

5.吹き込みます。

6.約4秒~6秒吹き込みます(アルコールインターロック装置が呼気量をチェックします)

7.ゼロならキーを回してください。エンジンがかかります。

8.ゼロ以外の場合、キーを回してもエンジンはかかりません。

不正できちゃうんじゃないですか?

そうですか。

やはり、「100%」完璧じゃないと、買いませんか。 社会は許しませんか?

でも、100%じゃなくても、使ってる製品、買っている製品はお手元にありますよね?

アルコールインターロックには、「不正防止」要件が定められてます。これを満たしていても、100%じゃないからダメですかねえ・・。以下、具体的な不正防止機能を説明します。

不正防止機能その1)身替わり

はい、必ず出る話ですね。

はい、助手席のひとがドライバーの代わりに吹いてますね。はい、エンジンがかかります。この場合。防がなきゃいけませんね。

これを防ぐには、まず基本は、カメラ付アルコールインターロックであること。

これである程度は身替わりは抑止できているかと。

ログも残りますし。

また、最近は「常時録画型のドライブレコーダー」が多く市販されているので、「カメラ付きアルコールインターロック+常時記録型ドライブレコーダー」この組み合わせだけでも十分、「身替わり防止」の総合対策になると思います。

ちなみに、飲酒者のかわりに助手席で身替わり測定するひとは、道路交通法の幇助罪が適用されるべきです。身替わりについては、法制度による抑止も必要なのです。

道路運送業界でたまに「アルコールチェックの身替わり」事案が発生し、不祥事・服務規律的な扱いになることが多いですが、アレは基本的に、「飲酒運転幇助罪」として調査されるべきと考えます。

(酒気帯び運転等の禁止)第六十五条

1.何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。

2.何人も、酒気を帯びている者で、前項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがあるものに対し、車両等を提供してはならない。

「何人も、酒気を帯びている者で、前項の規定に違反してアルコールインターロック車両等を運転しようとするものに替わって、呼気を提供してはならない」

もし法制化される場合、道路交通法65条の第4項に、アルコールインターロックほう助条項を加える必要があります。

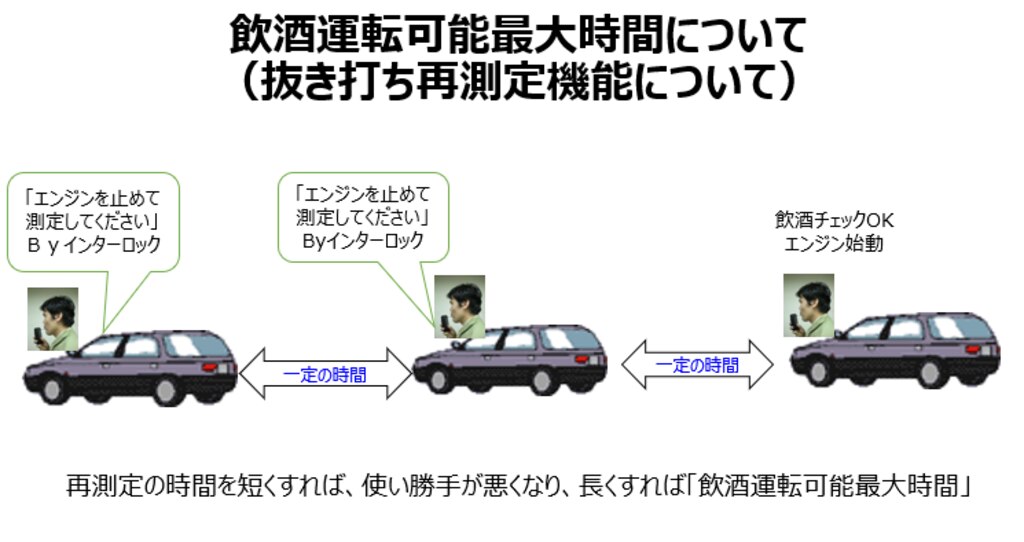

不正防止機能その2)抜き打ち

アルコールチェックをして、エンジンがかったあとに飲酒したらどうなるのか?

はい、始動後に飲酒をしたら、飲酒運転が出来てしまいます。

アルコールインターロックには、これを防ぐために「再測定」という機能が必ずあります。これは、運転開始後に、酒気帯びとなることを想定し、抜き打ち的にアルコールチェックをさせる(促す)機能です。

海外では、このチェックを無視すると犯罪となります(違反者装着の場合、裁判所へのログ提出義務)。

もちろん、この再測定も、故意犯には無視されれば意味がありません。「再測定無視」というログが残るので、再測定無視という行為へのペナルティを重くするというのが一般的です。

これでも、ダメですかね。。確かにカンペキとは言えないですよね・・。

これを防ぐには、そもそも2人運行とか? 5分ごとに、アルコールチェックさせるとか?

2人以上の同乗者全員がアルコールチェックしないとエンジンをかけさせない等の機能が必要とか?

不正防止機能その3)疑似呼気対応

アルコールインターロックというより、遠隔地アルコールチェック時の定番の不正です。

風船や自転車の空気入れを使えば、「呼気」を擬似的に注入できます。

この不正の対処としては、呼気の温度チェック、ハミング(吹き込み時に音を出す)、「吹き込んだあとの吸い込み検知」という機能で対応するのが一般的です。東海電子製は、吸い込み検知機能(サック機能とも呼ばれます)を採用しています。

これも、機器というより、常時記録型ドライブレコーダーで防ぐという手があります。

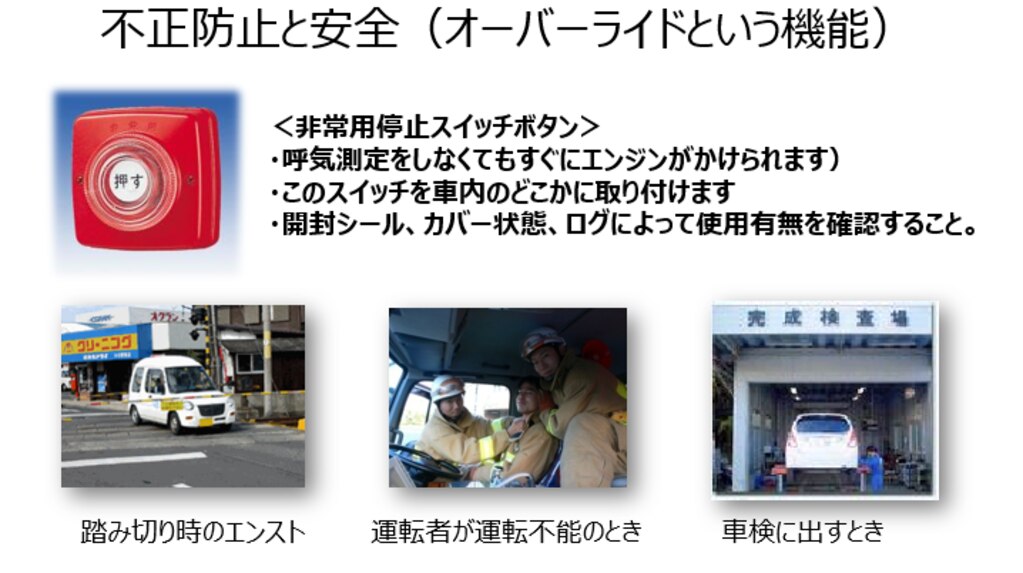

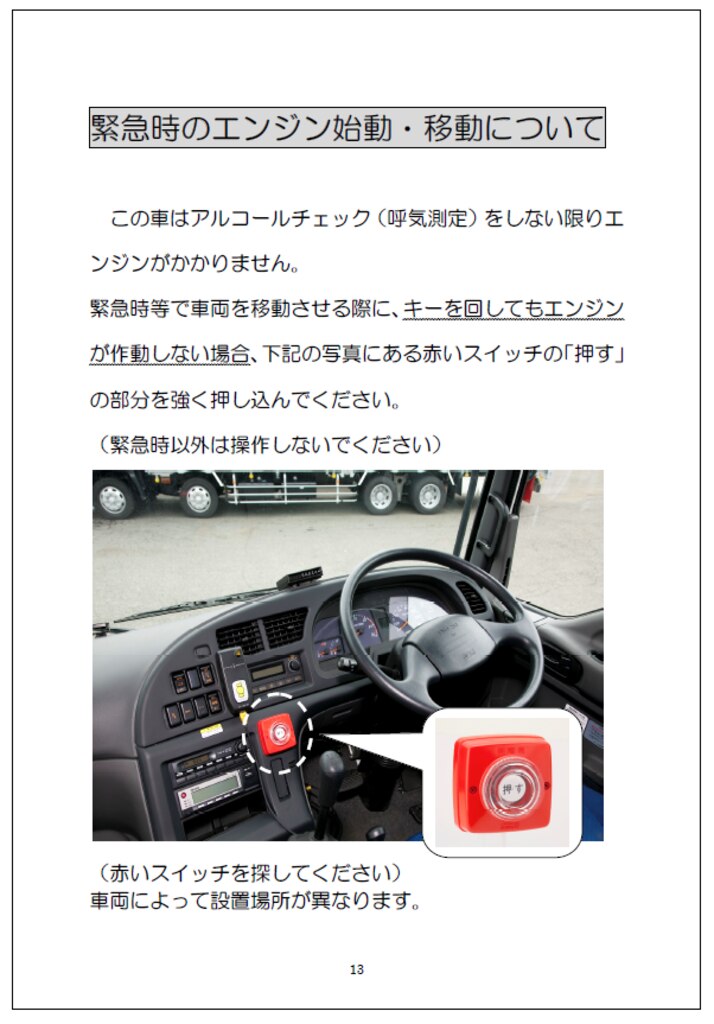

オーバーライド機能は、残念か? 安全か?

アルコールインターロック装置は機械装置である以上、故障もあり得ます。装着した装置を、短時間で装着前の状態に戻すことは不可能です。

また、必ずアルコールチェックをしないとエンジンがかからないのですが、アルコールチェックをしなくてもエンジンがかからないと困るケースが日常生活で出てきます。そのため、「オーバーライド機能」というものがあります。

例えば車検に出すとき・・

例えば、一時的に路上でクルマが止まってしまって、アルコールインターロックを操作している時間が取れない緊急時等・・・

オーバーライドというのは最近、自動運転技術でもよく耳にする、安全技術のひとつです。

「システム切替」「システム引き継ぎ」「無効化」と言われたりもします。「自動運転モードをドライバー運転モードにオーバーライドする」等。

アルコールインターロックの場合、装着していない状態に切り替える、つまり、アルコールチェックをしなくてもエンジンがかかる普通の状態に戻すことを言います。

不都合な真実(自動車メーカー編)

自動車メーカーも、何もしていないわけではありません。大きな飲酒運転事故が起きるたびに、対策を、ということで技術開発を数年一度、公表しています。

日産

https://www.nissan-global.com/JP/TECHNOLOGY/OVERVIEW/dpcc.html

トヨタ・日野

https://www.hino.co.jp/j/corporate/newsrelease/pressrelease/detail.php?id=253

ホンダ

https://www.honda.co.jp/news/2016/c160324.html

広報室に、「その後、どうなっていますか?」と聞けば何らかの回答が帰ってくるのではないかと・・。

アルコールインターロック技術は、車両制御技術としては、ものすごく簡単です。アルコール検知技術も、大手自動車メーカーであれば、すぐ出来るでしょう。

何もアルコールインターロック技術である必要はないのです。

でも、結果的には2006年の福岡の事故以後、、自動車メーカーもまた、行政・政治同様、機運を逃したのかもしれません。

あれから15年。どの自動車メーカーも、アルコールインターロック的なものを、新車オプションのラインナップにすることすら出来ていません。

むしろ、自動車メーカー側は、どちらかというと、車両情報を電子化し、より精緻な安全制御ができるにもかかわらず、電子情報をブラックボックス化したことで、「後付車載器」には、プッシュスタート含め、より装着が困難な状況が増えています。

「いやー、正直、消費者がお金払うとは思えないんですよ」

「いやー、正直、事故は飲酒運転だけじゃないし」

「いやー、自動運転があればいずれ解決できちゃうんで」

あるいは、マーケット調査の結果、あえて「そこ」には手を出さないという事業判断なのかもしれません。そしてそれを責めることはできないのではないかと思います。

アルコールインターロックメーカー側が望むのは、なにもセンサーを作ってくださいということではなく、後付車載器メーカー向けに、共通コネクタをつくる・情報を公開する等、現実的な対応をお願いしたいところです。

アジア、欧米のアルコールインターロック法制化状況

いくつか記事がありますので、以下参照ください。

アルコールインターロック、理想と現実

長文にお付き合いいただき、ありがとうございました。

如何でしたでしょうか?

アルコールインターロックにまつわる「ウワサとホント」。

なぜ広まらないか? なぜ義務化されないのか? なんとなく、感じ取っていただけましたでしょうか

最後に、自戒を込めつつ・・。

アルコールインターロック装置が広まらないのは、アルコールインターロック業界(メーカー)が、「こういうものだ」という情報発信を怠ってきたからだと考えています。

なぜ知られていないのだ? と世界の片隅で叫んでひとのせいにしても意味がありません。

何が事実(技術)で、何が都市伝説(うわさ・思い込み)なのか、政治家、警察庁、国土交通省、消費者、被害者団体各位へ、メーカーが説明を怠ってきたツケが回ってきたと感じています。

何が実現できていて、何が理想であるのか。これまで、あまりにも対話が少なかったと強く反省しています。

もちろん、「全車両」にアルコールインターロックが装着されていれば、レンタカーも、友人のクルマも、盗難車も、すべて、飲酒していたらエンジンをかけられないので、究極的に正しく、公平で、安全です。

でも、それは、理想論すぎて、そんなことを言っていたら逆に、肝心の、違反者への装着、というもっともオーソドックスな施策すら実現しません。

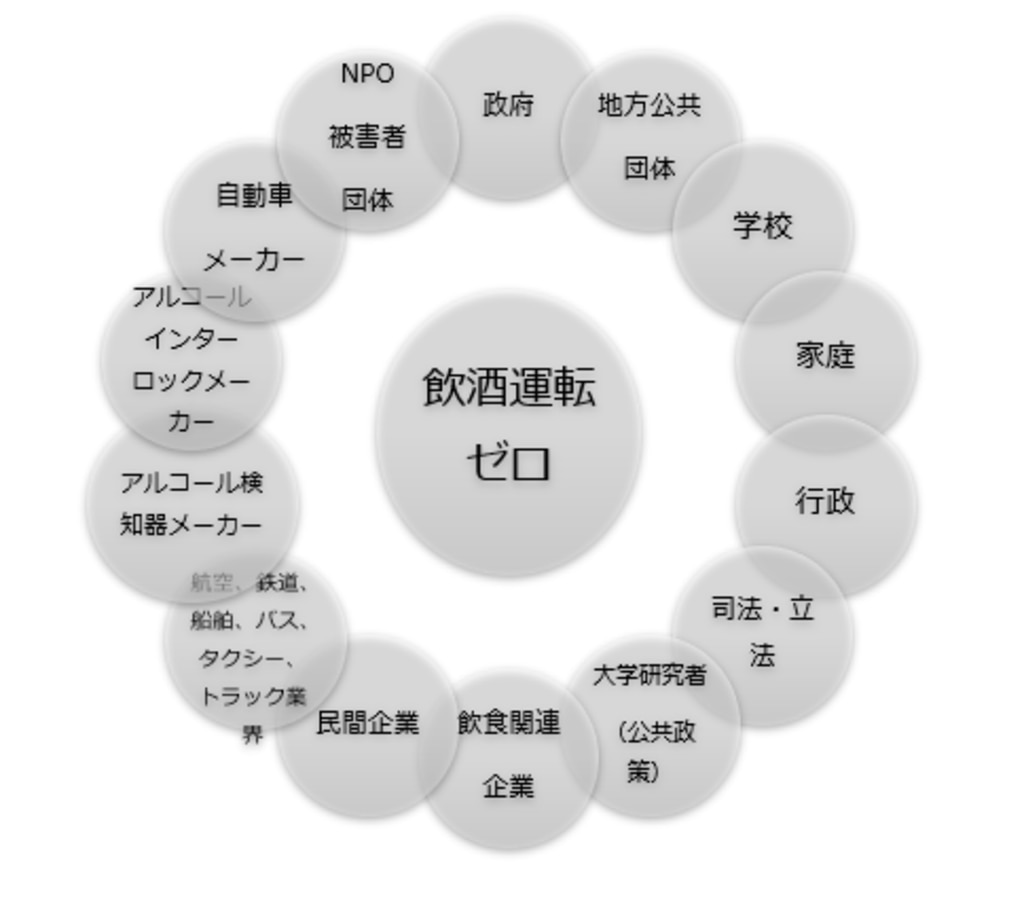

目指すべき、もっとも現実的な施策は、シンプルです。

インターロック業界としては、すべての都道府県に、「飲酒運転防止条例」創設をはたらきかけること、条例下での飲酒運転違反者への措置として、アルコール依存症有無の受診義務とハイブリッドで、しっかりと「アルコールインターロック装着義務を科す」具体的な政策提案を持ちかけること。これが、もっとも実現可能性の高い行動。

そして、事業者には、飲酒運転事案が発生した事業者に、強制的な再犯防止策として、アルコールインターロックを装着させ、かつ、データを運輸局に提出させること(罰則と再発防止)。

かつ、予防として、運転者を選任する際、AUDITの提出を「記名式」で義務づけること(プロドライバーとしての宣言)等、インターロック施策以外の打ち手も必要。

この2点は、先般の、第11次交通安全基本計画のパブリックコメントでも意見を提出しましたが、盛り込まれませんでした。でも、次はもっと具体的な政策提言を提出するつもりでいます。

飲酒運転事故ゼロではなく、理想は、「飲酒運転者ゼロ」。

2万人をゼロにする現実的な施策と、緑ナンバー56件をゼロにする施策を同時に打つことが重要です。

この2つの施策なしに、いきなり白ナンバートラックへのアルコールインターロック装着は、理想ではありますが、日本のトラックメーカー(業界)がこれを理想としてくれると無邪気に信じる根拠が、いまはありません。過去の例からして・・・。

もちろん、希望はあります。

バックカメラやEDR等、義務付けされる安全装置が増えてきています。

同様のやり方で保安基準を改正により、アルコールインターロック装置を保安基準に加え、XXトン以上の自動車には義務化すると国土交通省技術政策課が宣言すれば、道は開けます。この件はまた別の記事で論じたいと思います・・。