例えば、マンガを配布するとか

11月のこの週は、毎年、アルコール関連問題啓発週間です。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000176316_00003.html

飲酒と健康、飲酒と生活習慣、飲酒と家族の問題・・・。飲酒の問題はさまざまなかたちであらわれます。一方で、表にあらわれず、不都合な事実として隠される側面もあります。

なので、みなで一緒に考えてみましょうということであります。

みなさんは、どういう取組はされてますか?

今日は、アルコール関連問題の啓発活動としてよくある取組をいくつかご紹介したいと思います。

1.ポスター、文書で掲示・啓発とか

厚生労働省や、トラック協会からのポスターや通達を、いつもの掲示板で知らせるとか・・。

2.ポスター作成、川柳作成、コンテストとか

上記ポスターは、行政がつくったものを利用する、というもっとも簡単な取組です。しかし、この程度では、「へ~(関係ないや)」「ふ~ん(関係ないや)」で終わってしまいがちです。

一方で、これは、社内参加型の、社員たちが、自分で考え表現することで、アルコール問題に関してより主体的に考える機会を与えるというスタイルです。

昨年東京都で実施した以下のような取組を、社内で企画するイメージです。

https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2019/06/03/11.html

社内でちょっとした景品を出しても良いかも知れません。

3.事故防止系DVDとか

いわゆる「視聴覚教材」です。

アルコール問題のひとつである「飲酒運転」については、昔から教材が豊富ですよね。各種業界団体に加入していらっしゃれば、貸し出しライブラリーからレンタルできるはずです。

視聴覚教材ライブラリー例

○東京都トラック協会

https://www.totokyo.or.jp/member_index/tosyo_dvd_kashidashi/video_dvd_list

○愛知県トラック協会

https://ssl.aitokyo.jp/member/dvd/dvd2019/

○安全運転管理者協会系(静岡県例)

http://www.ankankyo.jp/kyozai.html

飲酒運転に関連するDVDが多種あります。

4.マンガとか、映画とか

最近、アルコール依存症を家族に持つひとのエッセイ風マンガが増えています。

アルコールの問題に触れるきっかけとしては、堅苦しい感じがなくずっと入りやすいかもしれません。

「アルコール依存症 マンガ」と検索すると、数冊見つけることができると思います。

アルコールの問題を抱えている人がでてくる映画もいくつかあります。

邦画、洋画、どちらもあります。

「アルコール問題 映画」と検索してみてください。

少人数で映画観賞会、意見交換等、視聴覚教材の使い方にも工夫が必要かもしれません。とにかく、あの手この手で考えるきっかけを企業として考えてゆきたいところです。決してかたちだけにならないよう・・。

5.飲酒教育月間

現在、当社が啓発としてもっとも有効であると考えているのが、「飲酒教育」です。

アルコールの問題は、職業に限らず、地位に限らず、性別も関係ありません。

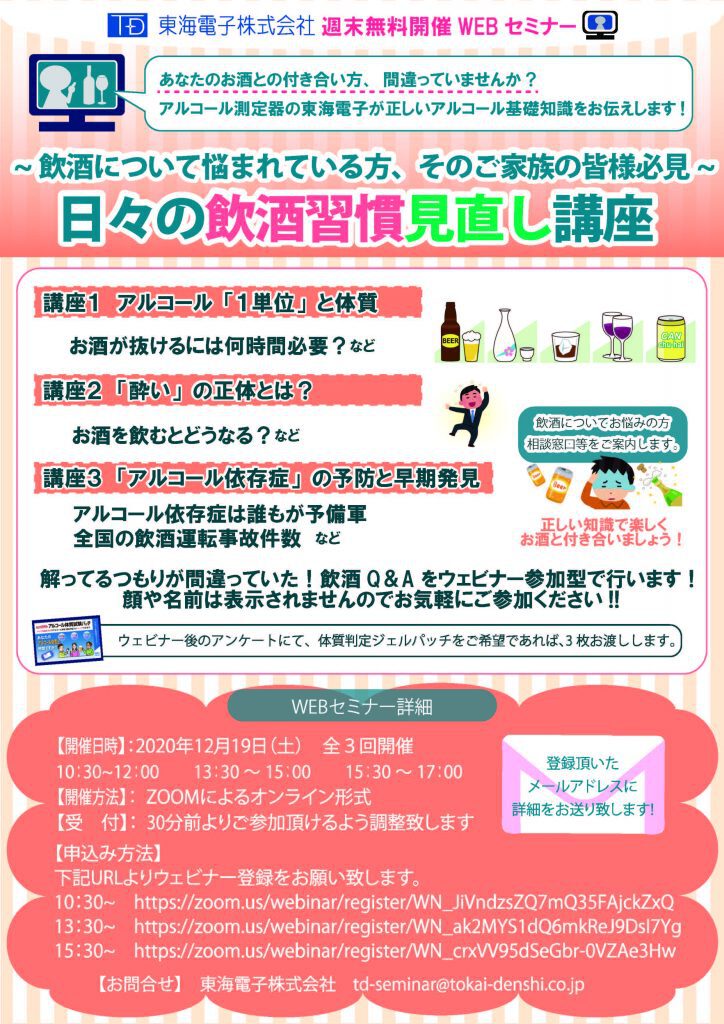

当社では、月に数回、運輸業界の管理者やドライバーさまだけではなく、あらゆる業種の、あらゆるひと、個人の方、家族の方含めて、是非参加いただきたく、ウェビナー方式のアルコール基礎講座を企画しております。

https://transport-safety.jp/archives/2032

アルコールについて、量について、濃度について、脳への影響について、クイズや演習、リアルタイムアンケートをおりまぜた講座となっています。

12月開催となりますが、是非、今般のアルコール関連問題の啓発週間に因んで、みなさんの職場だけではなく、グループ会社や関係会社にも御周知いただき、ふるって参加をお願いしたいです。

参加方式としては

密にならない程度に、どこかで数人づつ集合していただいて参加でもよいでしょうし、

個人で家から参加していただくこともできます。

とくに次回12月の開催は、お客様が安全会議を開催したり、社員のみなさまが休日で家から参加できる土曜日の時間帯を3枠にわけて、お待ちしております。