旭川市立大学の学生と考える飲酒運転のない世界

東海電子は、10月1日に旭川市立大学にて「飲酒運転根絶ワークショップ」を開催しました。

本ワークショップは、若い世代が自らの行動として飲酒運転の危険性を理解し、

防止策を身につけることを目的に、北海道庁と連携して開催されました。

まず冒頭に、北海道環境生活部くらし安全局地域安全課 交通安全担当課長・二瓶友和氏より、

道内の飲酒運転の現状についてお話がありました。

北海道では、7月13日を「飲酒運転根絶の日」と定めています。

これは、2014年の同日に小樽ドリームビーチで4人が死傷した

痛ましい飲酒ひき逃げ事件を風化させないためです。

しかし、事件から10年以上が経過した今、若い世代の多くは詳細を知りません。

当時の悲劇は徐々に風化しつつあります。

同じ過ちを繰り返さないためには、事故の記憶から学び続けることが極めて重要です。

そこで東海電子は、飲酒教育の講話「飲酒運転とその防止策」と

飲酒のリスクを自分事として理解できるワークショップを行いました。

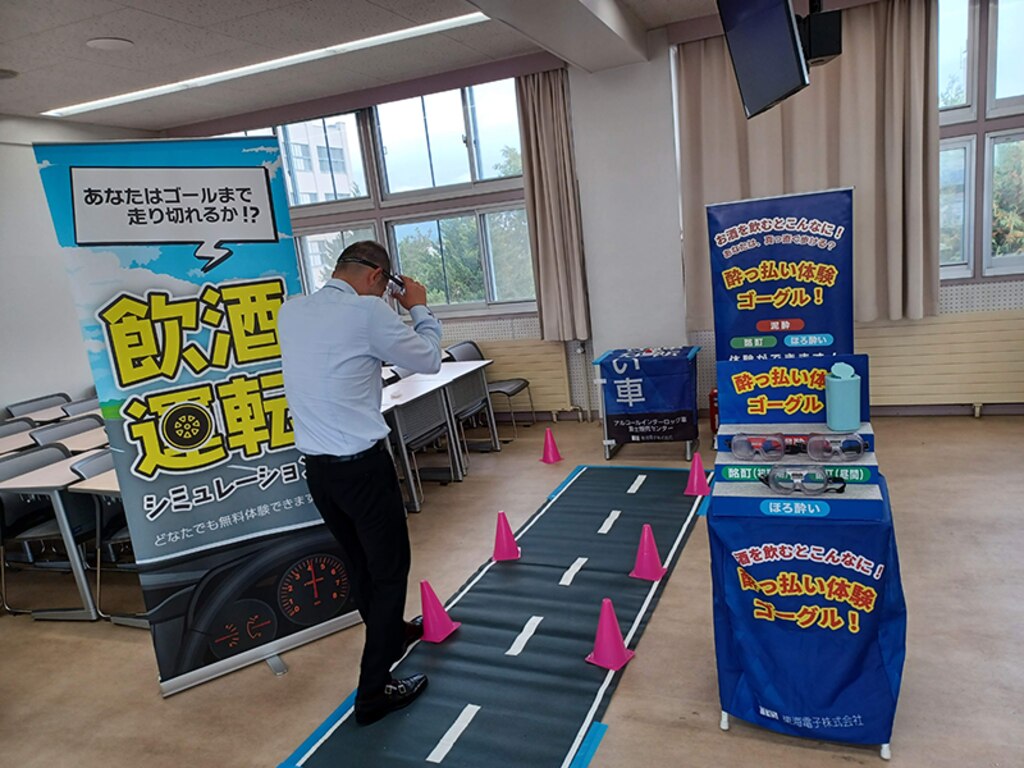

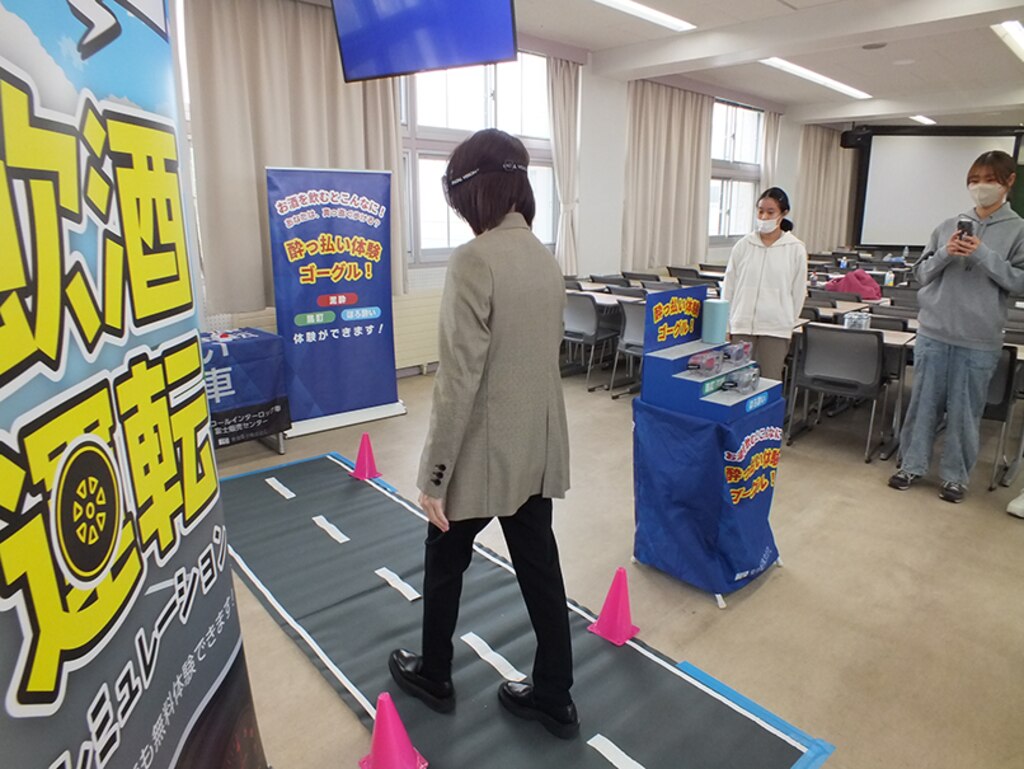

体験型飲酒教育

飲酒状態を疑似体験することができるゴーグルをかけて、平衡感覚が失われる危険性を体験できるコーナー

アルコールインターロックがセットになったドライブシミュレータで安全運転の意識を高めます。

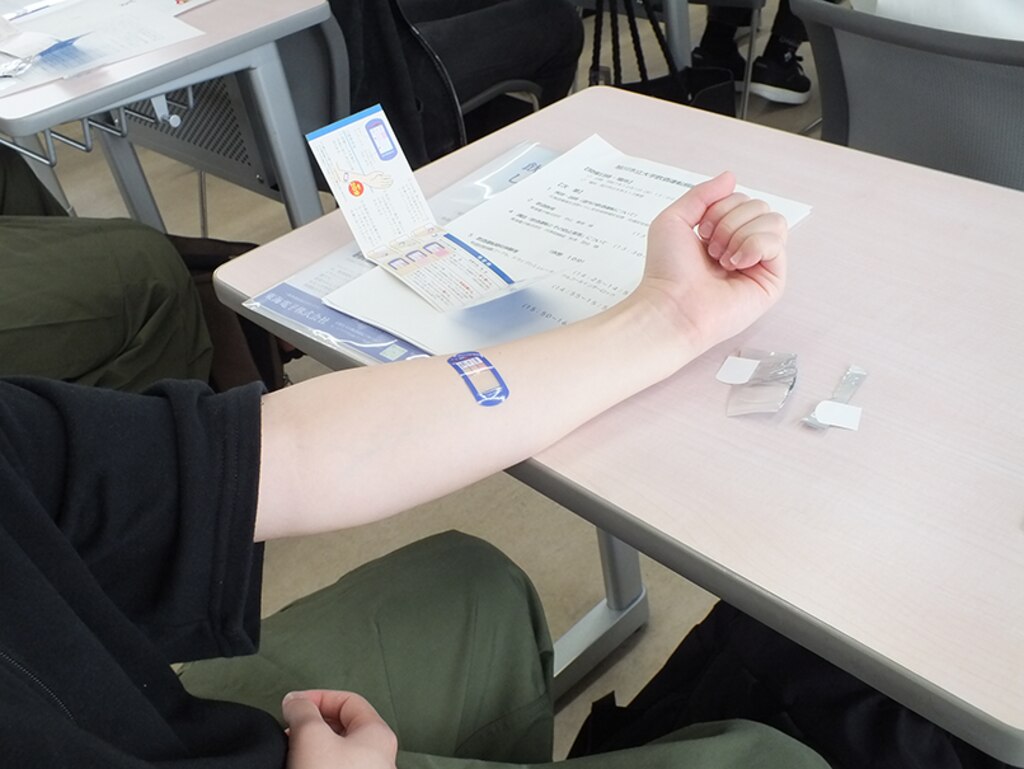

自身がお酒を飲める体質かどうかをチェックできる「アルコール体質試験パッチ」体験も全員行いました。

大学生になり、お酒を飲む機会が増える人も多いかと思います。

事前に、自分がアルコールに強いか弱いかの体質を正しく知ることはとても重要です。

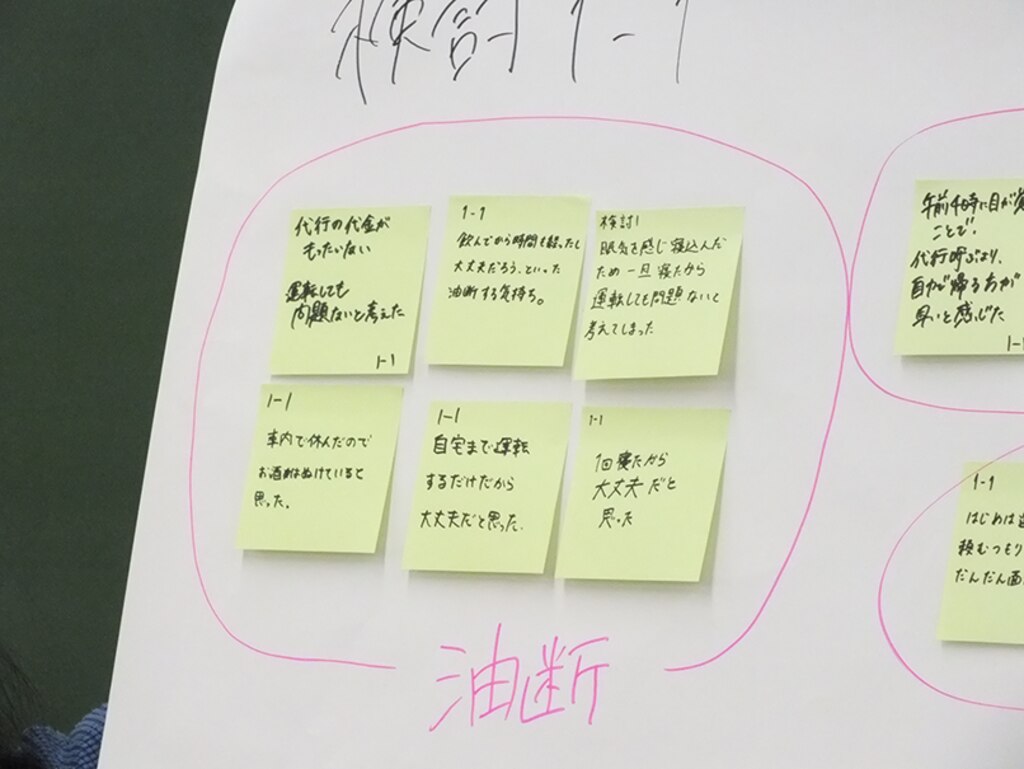

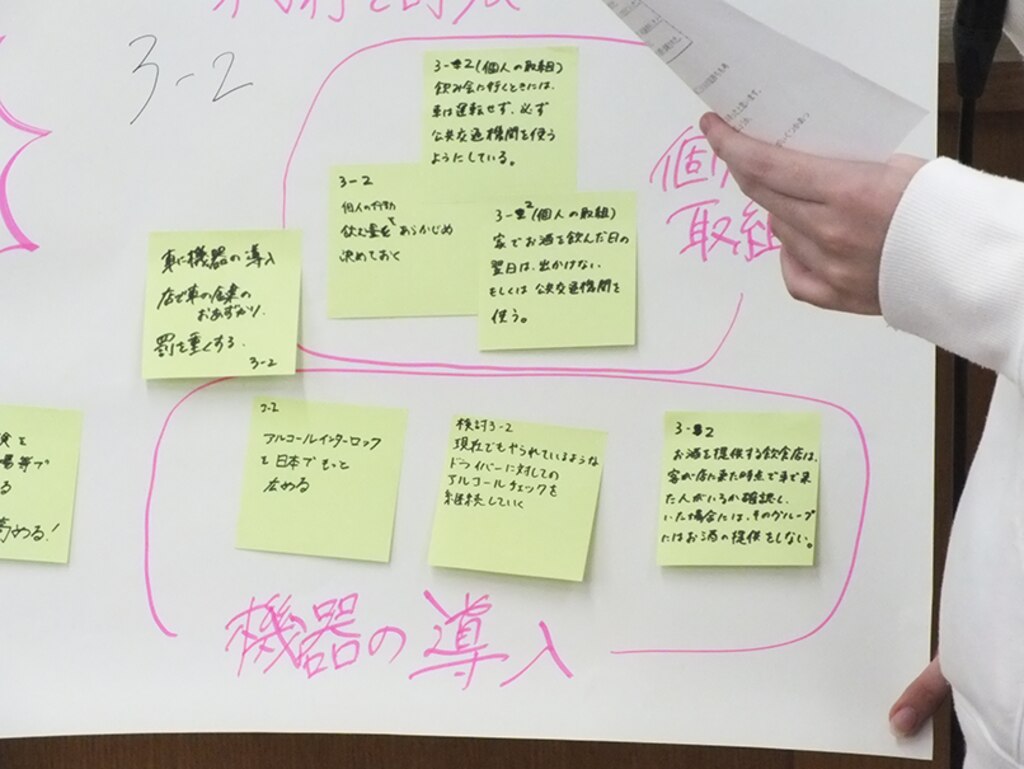

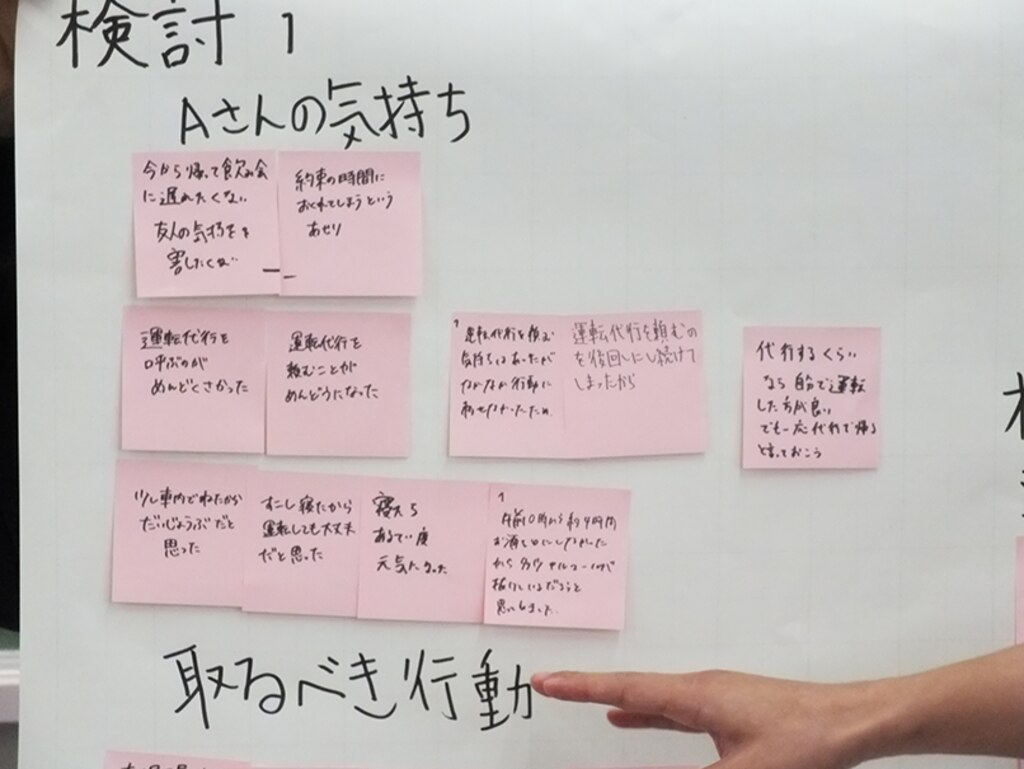

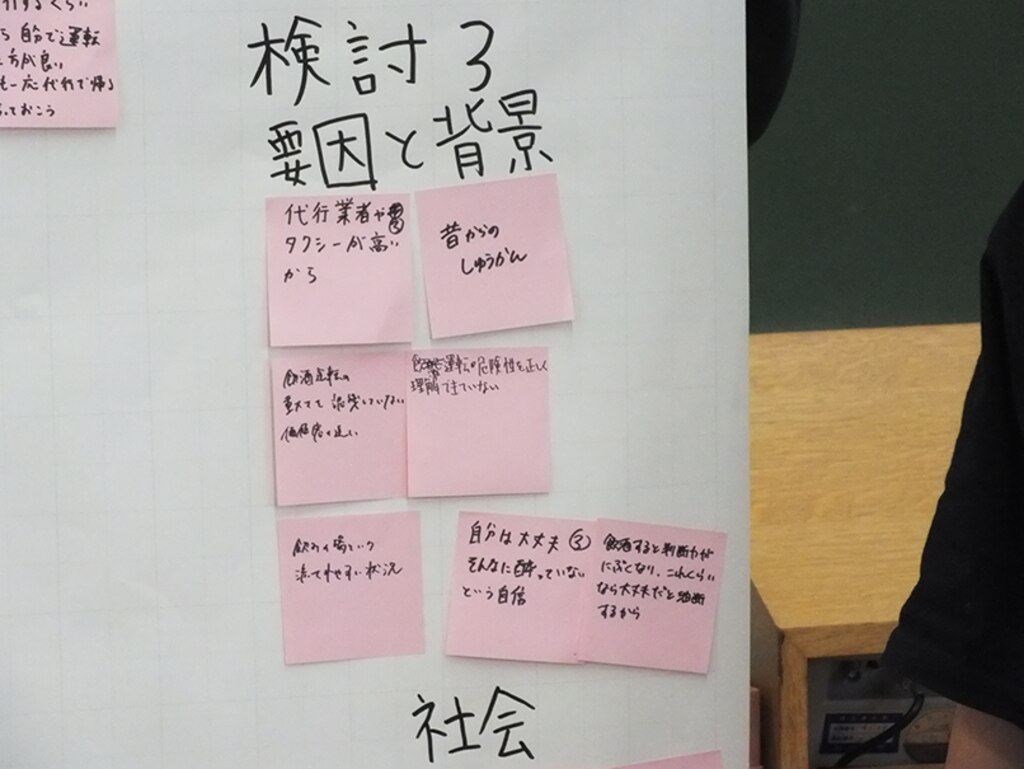

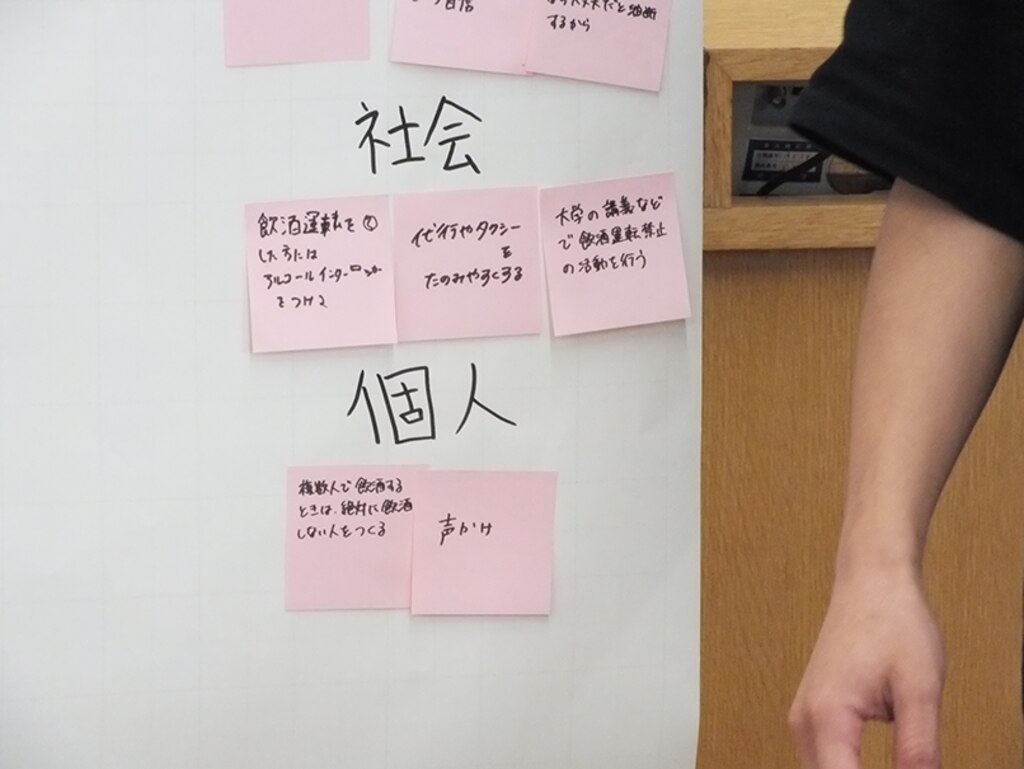

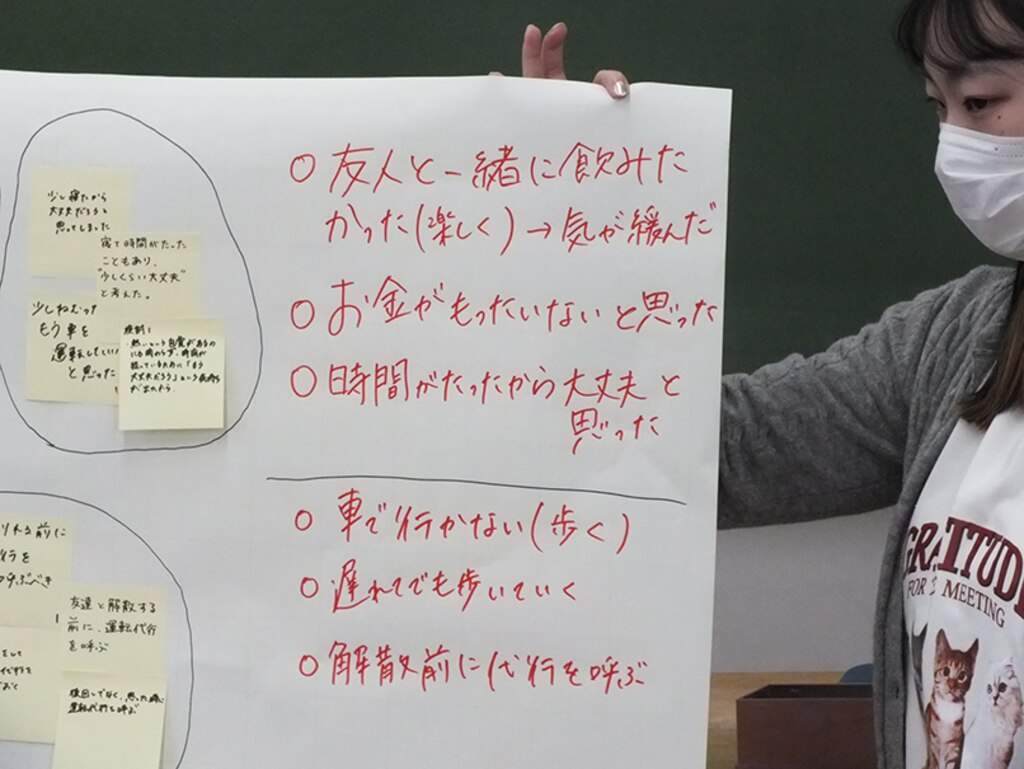

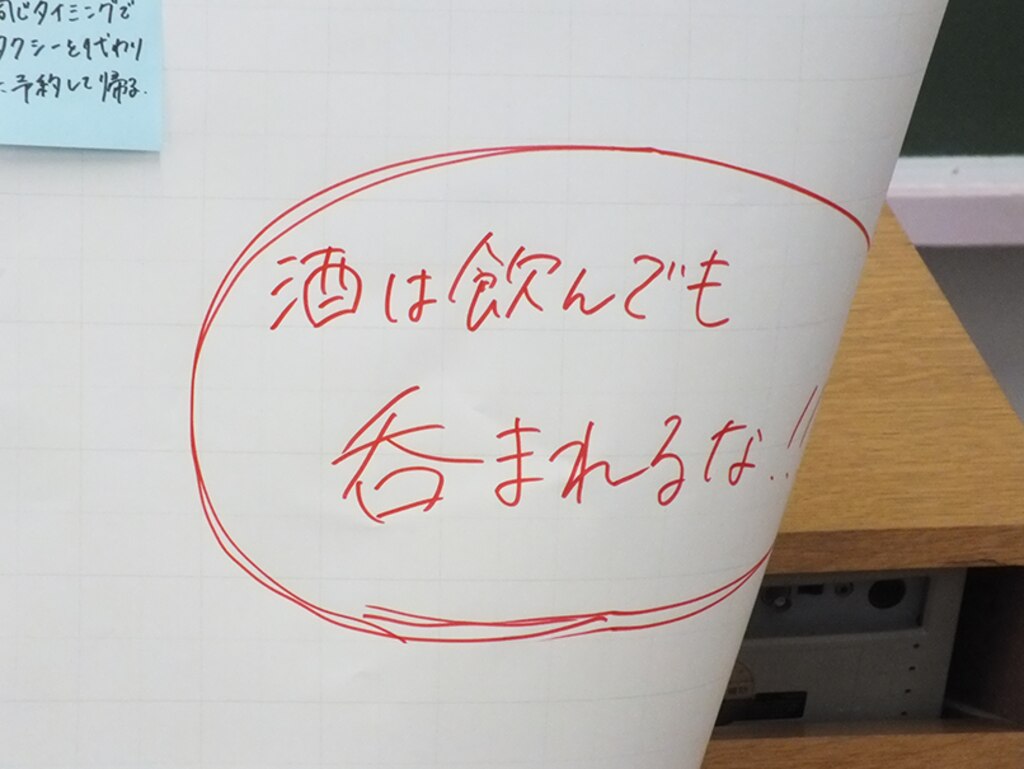

講話と体験学習の終了後、学生たちはグループ討議と発表を行いました。

飲酒運転がなぜいけないのか。その影響はどこにつながっていくのか。

改めて掘り下げていった学生たちの思考はとても健やかで、建設的でした。

「命を守る」ことに集約されていく中で、現在のテクノロジーの波に乗り、

SNSなど軽やかに駆使している新しい世代の「安全対策」が紡ぎ出され、

私たちもまた、新しい視点に立てたワークショップとなりました。

東海電子は、こうした教育活動に加え、

アルコールインターロック技術を活用した安全対策の普及にも力を入れており、

教育と技術の両輪でこそ、飲酒運転のない世界が築けると信じています。

私たちは今後も産学官連携のもと、安全の輪を広げる活動を続けてまいります。