「自動点呼」第二章、乗務「前」自動点呼はいつ解禁になる?

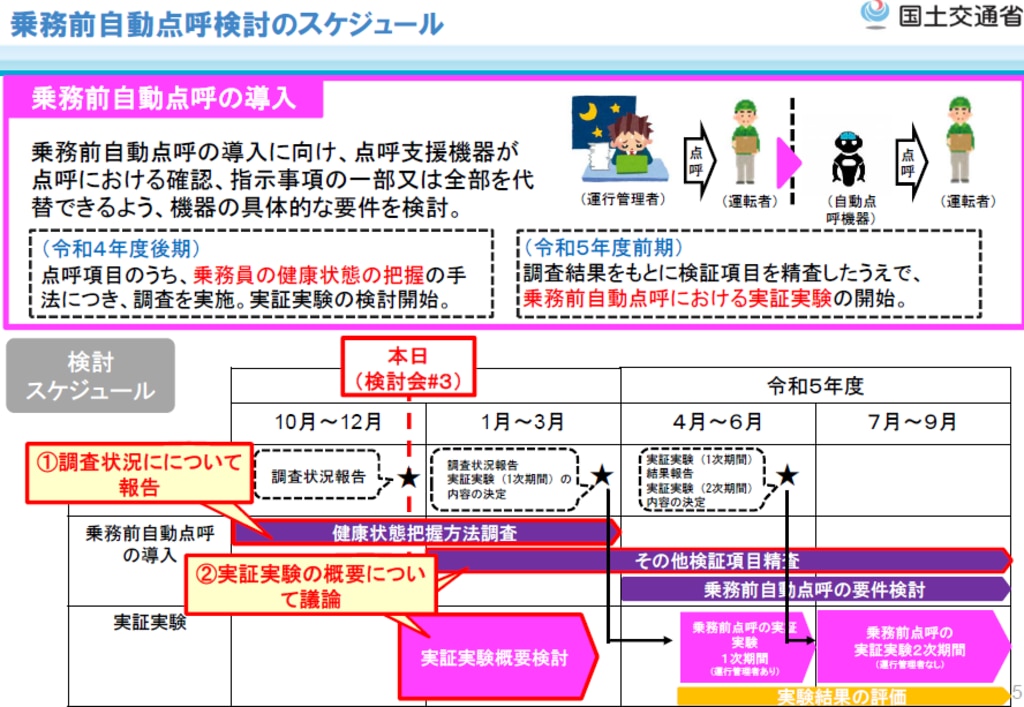

昨年12月末、令和4年第三回運行管理高度化検討会が開催されました。

乗務「後」自動点呼が始まりました。

12月の最終週、自動点呼のうち、まずはいち早く、乗務「後」自動点呼が制度化されました。

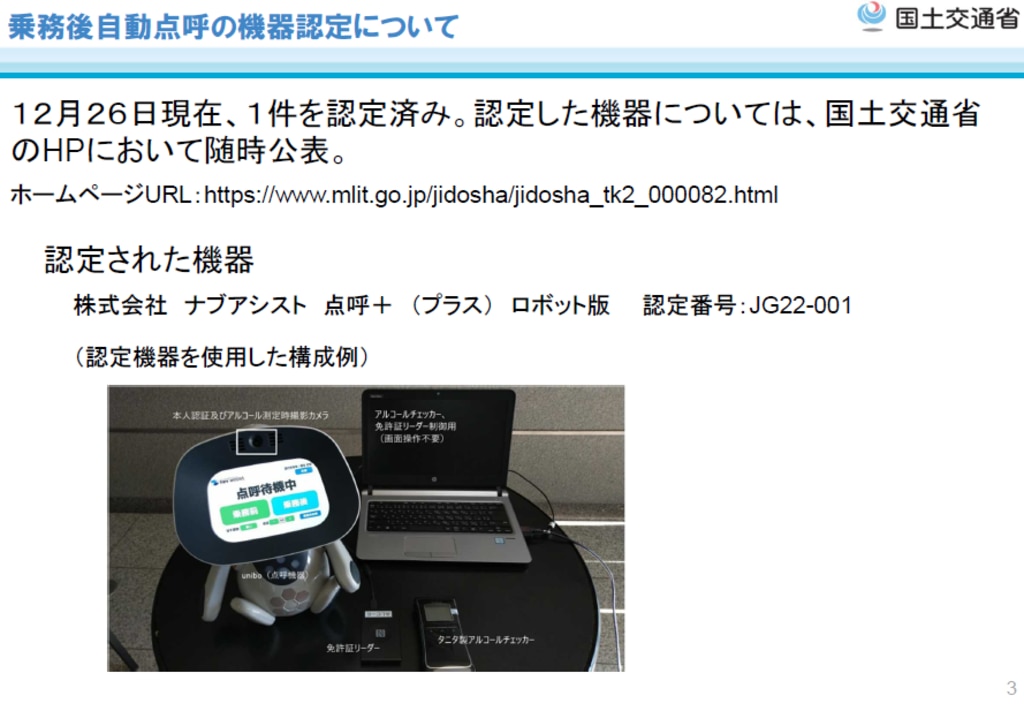

認定機器制度にもとづいて、第一号の認定機器も出ています。

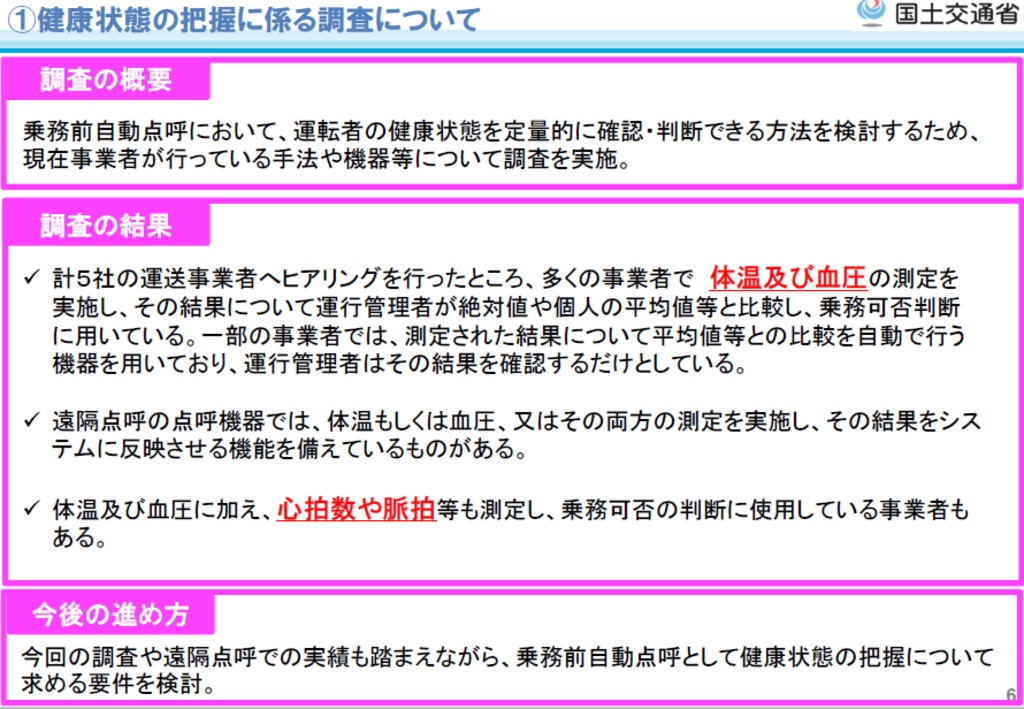

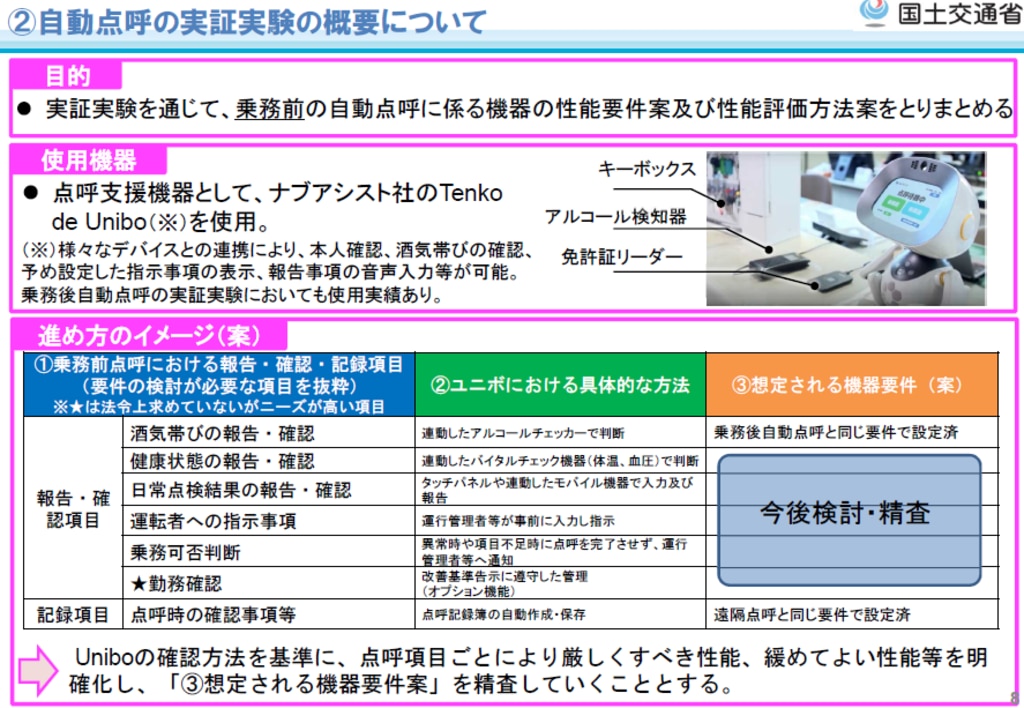

乗務「前」は、いよいよ「ロボ運行可否」の世界へ。

乗務後点呼は、率直に言って、点呼という制度がかぶる責任は比較的低いかもしれません。

乗務前、と比べると。なにせ、「運転してよい」という判断をロボットが下すわけですから。

通常、事業者は、なんらかの方法で健康状態の把握につとめています。

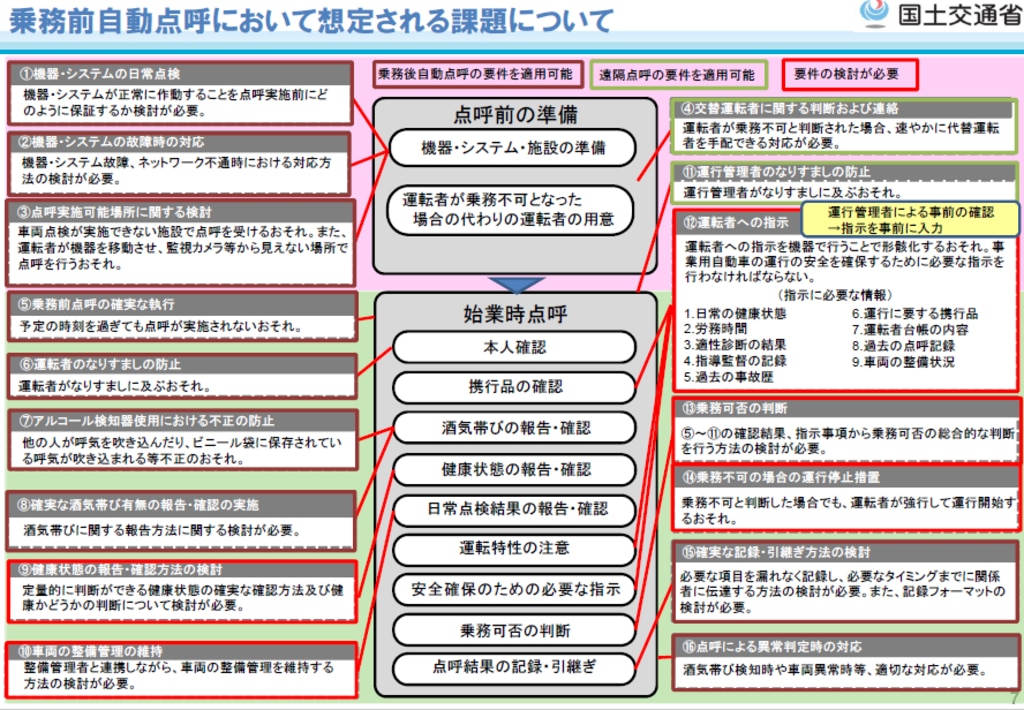

課題はもうはっきりしています。

課題を実証実験で把握して、あとは安全政策課が決断するだけでしょうね。

実験事業者のすぐ募集もすぐはじまるでしょう。

今週あたり、もうすでにトラック協会から連絡がきているかもしれませんね。

おそらく、実証実験に参加そればそのまま申請OKとなると思われます・・。

で、いつから開始?

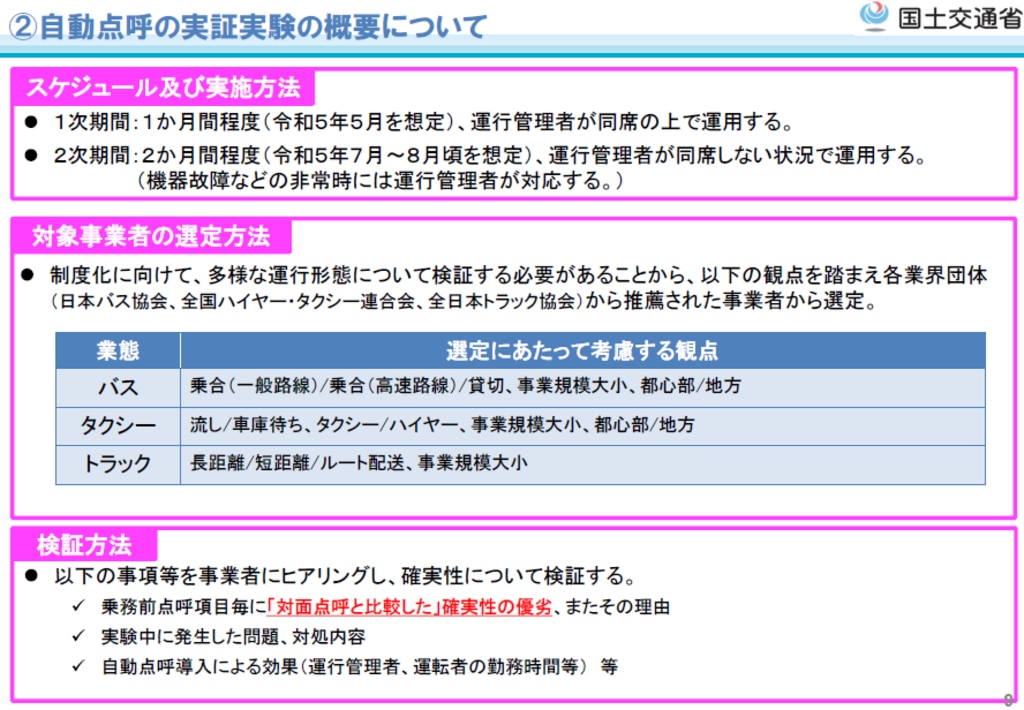

おや、実証実験にも

「実証実験(運行管理者あり)」

「実証実験(運行管理者なし)」

2段階でやるようです。確か乗務後点呼のときもそうでしたね。

令和5年も検討会があるようで

第一回 令和5年6月 (4~6 第一次)

第二回 令和5年9月 (7~9 第二次)

9月末時点で、運行管理者なしの乗務前点呼の実験結果が集まってくると。

そうなると

第三回 令和5年12月

ここで、要件とりまとめ(案)が文書化されるのが最短でしょうか。

第四回 令和6年3月 が開催される場で、「案」がとれ

遠隔点呼と同様年度はじめ、つまり「令和6年の4月1日」というのが妥当な線でしょうか?

(私見です)

乗務「前・後」自動点呼がそろい踏みし、遠隔点呼もフル(電話点呼委託含む)になると、いよいよ、「すべての点呼を受ける営業所」が続々と生まれたり、事業者によっては、フル自動点呼化という選択肢も可能な時代となります。

運行管理業務の一元化を目指している以上、当然のナガレですね。

以上、令和4年第三回運行管理高度化検討会より

https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/001580835.pdf

関連記事。